分解した機械式腕時計を組み立て直すには知識と技術が必要で素人には達成が難しいものです。

そんな時計に関する知識と技術の深め方にもきっとツボみたいなのがあるはず。

というより、そうした技術修得の抜け道のようなものを探し出さなければ、趣味の時計いじりのためにもプロの時計職人と全く同じ経験を積まなければならないことになり時間がいくらあっても足らないでしょう。

時計の機械を駆動系と操作系に分けて考える

私が初めて趣味として時計を分解しだしてから、約5年が経とうとしています。

当初、時計の内部機構を理解していく過程で時計の運針に係る部分と、時刻や日付の調整に使われる部分で切り分けて扱うことができそうだとなんとなく気づいていました。

そして、この5年の間にいくつかの機械の分解と組み立てを繰り返すうちに、この考えに確信が持てるようになってきます。

趣味で時計を扱う者にとって重要なのは、運針に係る駆動系の部分でここを徹底して攻略すれば動く時計を仕上げることができると言っても過言ではないでしょう。

そんな考えに基づき、当サイトではすでに個々のページ内で「駆動系」と「操作系」という用語を独自に使わせていただいていますが、この2つのほかに「カレンダー機構」を加えた3つの分類で時計の内部構成を区分すればサンデーメカニックのような視点からも時計のオーバーホールのツボみたいなものも見えてくると考えます。

駆動系に区分けする部分

操作系とカレンダー機構以外の部分を駆動系として位置づける

手がけた時計が正確に動作するかは、この駆動系を如何に丁寧に掃除できるか、組み立てられるかにかかっているのは間違いないでしょう。

時計職人が時計のメンテナンスをする場合、内部のムーブメントから文字盤や針、ケースに至るまでほぼ100点に近い完成度で仕上げることでしょう。

これを趣味レベルの知識しかない素人が同じことを真似しようにも、浅い知識からのスタートでしかも土日しか時間がないとなるといつまで経っても職人と同じレベルには追いつけません。

そこで操作系に係る部分(カレンダー機構も)は思い切って切り捨てて作業にこだわりを持たないことにし、その分時計本来の運針に係る駆動系の扱い方に注力すれば「素人技」でしかないものの動く時計は仕上がることでしょう。

この「駆動系」の部分で120点を目指して結果的に100点に仕上げれば時計は正確に動いてくれるはずです。

操作系として扱う部分

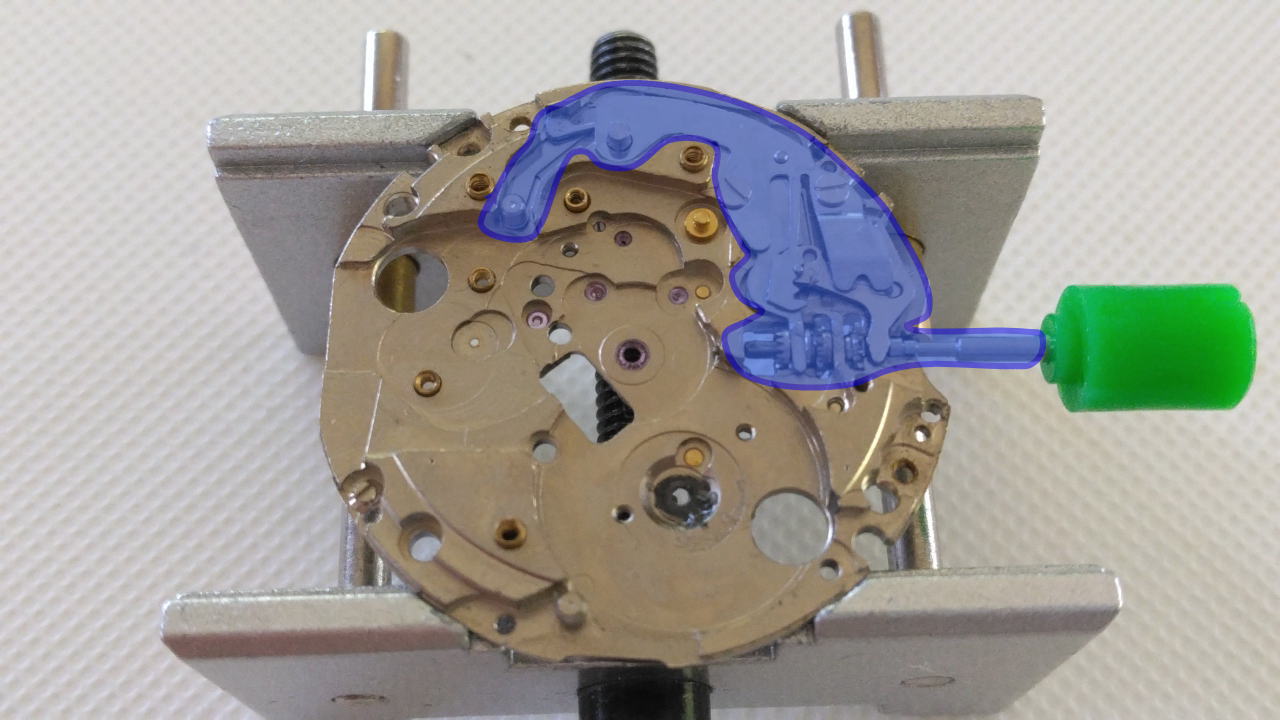

地板に残っている青で囲んだ部分が操作系(6R15)

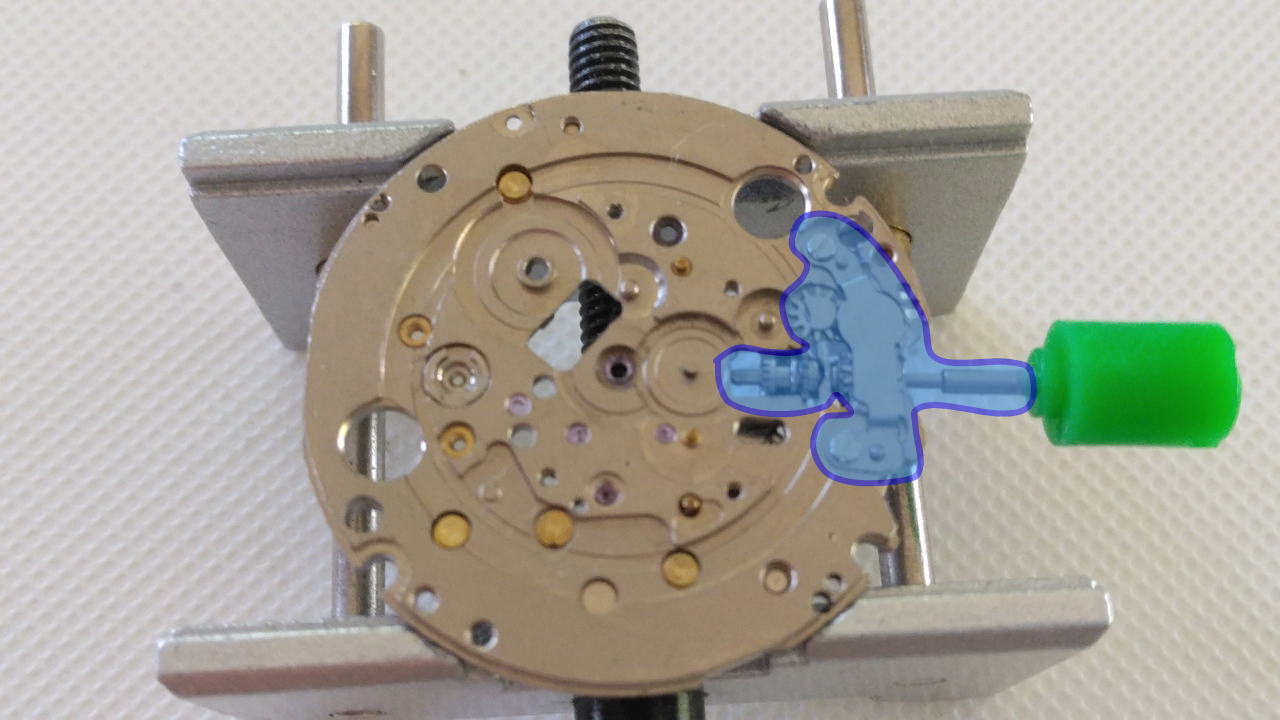

文字盤側の操作系

当サイトで操作系として区分するのは、時刻合わせやカレンダーの早送り調整に係る機構で時計の精度に直接関わることが少ない部分のことです。

ここを多少適当に扱ったところで狂いが生じることは少ないですが、あまりにいい加減な組立をして操作系に影響が出ることだけは避けなければなりません。

この部分は極端な話パーツの名称すら覚える必要はないと考えます。もちろん破損や紛失などがあれば発注の際に部品名は調べなければなりませんが、ほかは機械的な知識やセンスでカバーしきれる部分と言えるでしょう。

カレンダー機構

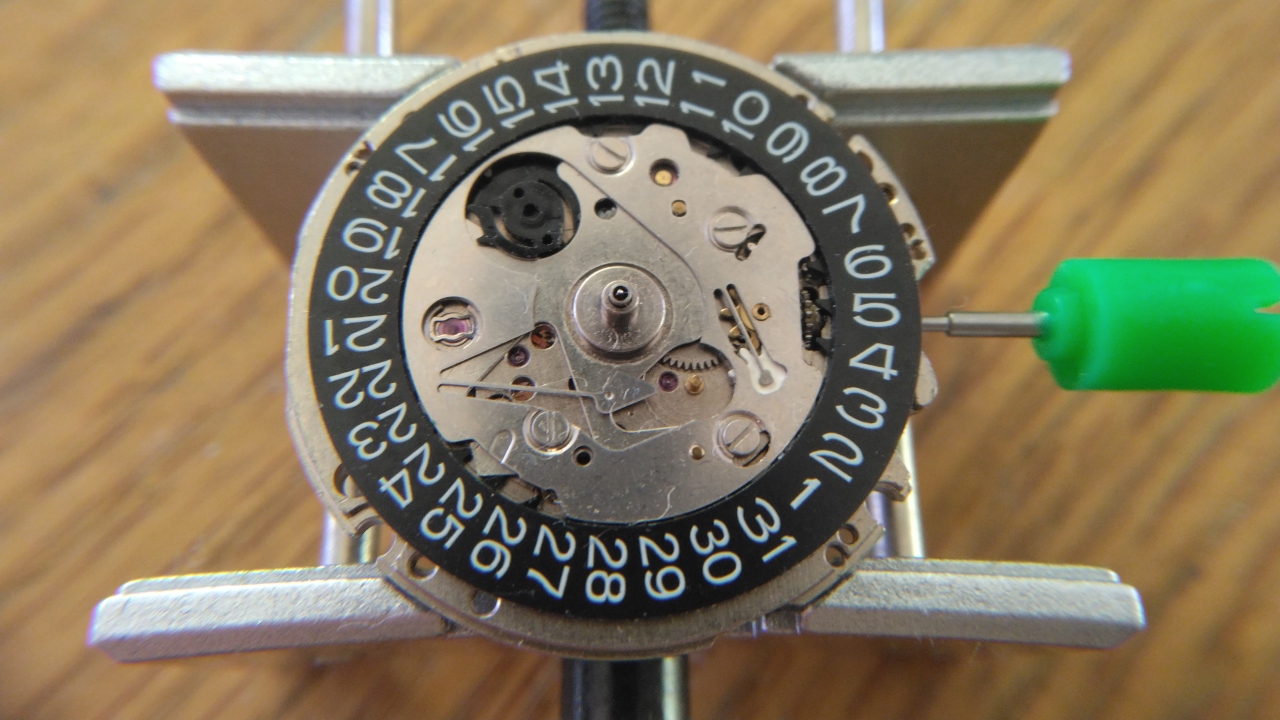

文字盤側にあるカレンダー機構

時計の機械は、ここまでで説明した通り「駆動系」と「操作系」に分けることができますが、この2つの他に日付を表示させるためのカレンダー機構が文字盤側にあります。

ここも操作系と同じく、時計専門の視点ではなく機械的な知識でカバーが可能と割り切るべき部分です。

そもそも、このカレンダーは時計の歴史からみると時刻を表示するための基本機能に追加された付加価値のようなもの。

メーカーとしてもノンデイトのムーブメントを特別に開発するより予め全てにカレンダーを組み込んで量産したほうが効率は良いことは窺い知れます。

それを基本機能と同レベルに重要視するのは無駄なことではないでしょうか。

それでも、このカレンダー機構を甘く見過ぎて手抜きしてしまうと、操作系より精度に影響しやすいようなのである程度注意が必要です。

時計の精度は駆動系の仕上がり次第

機械式時計の組立は、時計が好きという情熱だけでは職人と同じレベルの技術に到達するのは難しく、自分でオーバーホールに挑戦したことがある方なら分かると思います。

そこで、プロの職人レベルまで到達しなくても自分用としては納得できる精度まで仕上げるヒントになるのが、今回取り上げた駆動系のメンテナンス精度に徹底してこだわるということ。

ここまで組むとある程度の仕上がり具合がチェックできる

具体的にもう少し掘り下げるなら時針や分針の取り付け周りにある2番車から輪列受をまで主要パーツを組んだ後に角穴車をやテンプを入れれば機械式時計としての基本的な動きや仕上がり具合は確認できます。

まずはココをきっちりマスターできれば、そのころには操作系やカレンダー機構の扱いも手慣れてきて仕組みの理解も進みやすいと思われます。

勿論、ここで取り上げた区分の仕方が全ての時計好きな方に有効なわけではありませんが、これに代わる機械式時計の仕組みやメンテナンスについては分かりやすい情報というのが不足しているのは間違いないでしょう。

おすすめ記事