ただ普通に分解して組み立てただけでは元通りにも動いてくれないのが趣味の時計オーバーホール。

今回は、成果を実用レベルに近づけることを目的に焦らず地道に作業を進めるために組み立て行程を分割して進めることにしました。

対象ムーブメントはSEIKOの4R35Bです。分解についてはNH35Aで解説してきましたが使われているパーツに少し違いがあるだけで仕組みは同じと言って良いでしょう。

地板の洗浄パーツの組み付け

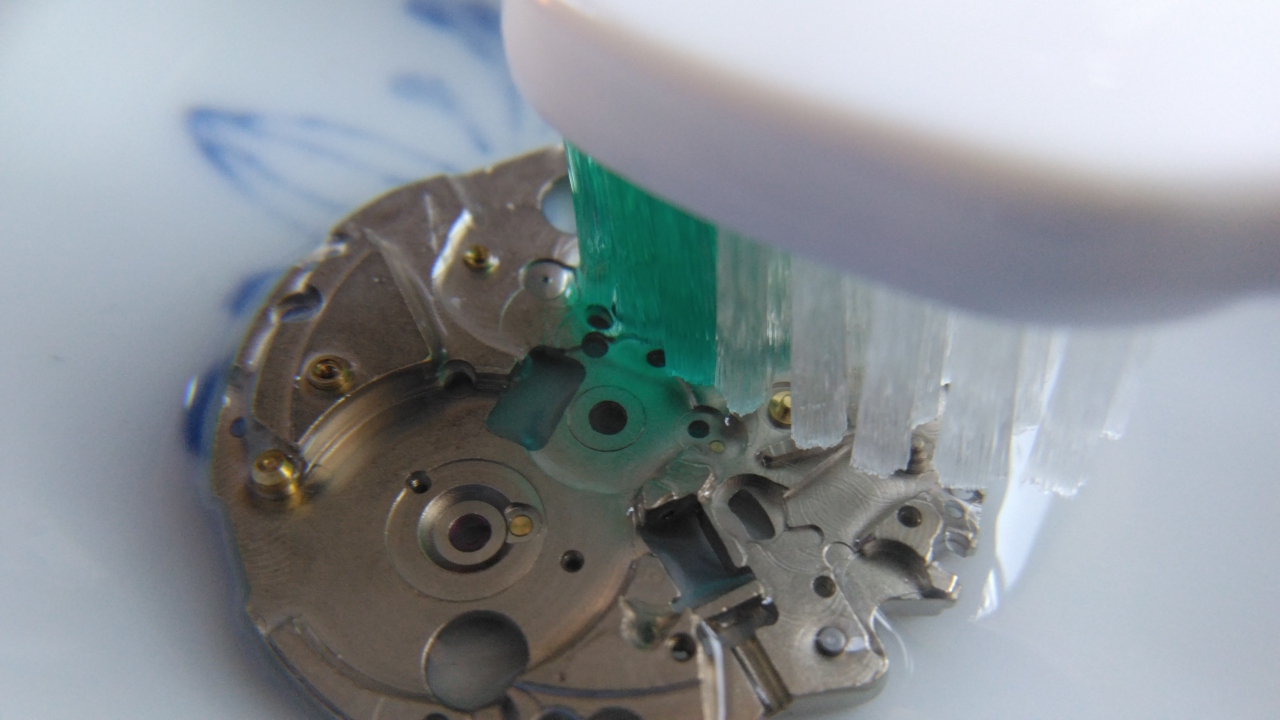

まだ部品が装着されていない地板はベンジンで刷毛洗いといきたいところですが、ここでは趣味レベルの作業にふさわしく「やわらかめの歯ブラシ」を使っています。

なお、歯磨きのようなゴシゴシ洗いではなく丁寧に汚れを落とし、洗浄に使う容器は不要になった醤油皿を利用しました。

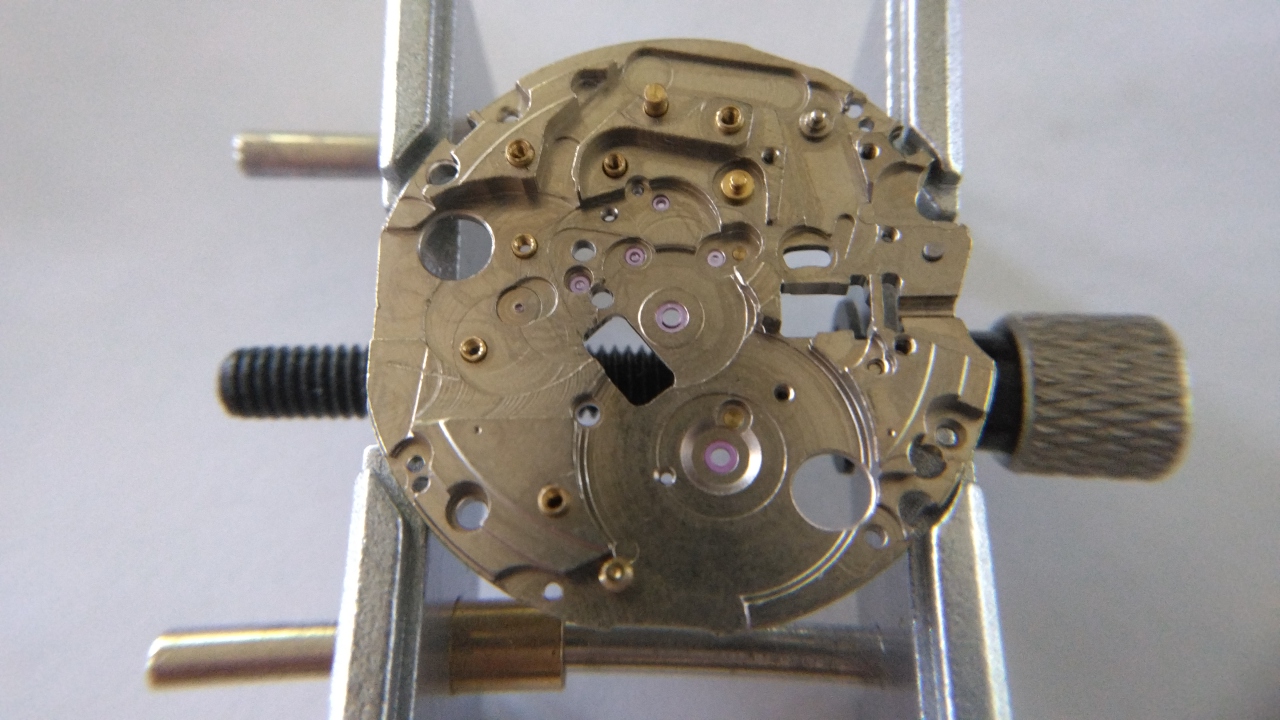

ほぼ「まっさらな状態」の地板は文字盤側もてんぷを入れる箇所の石は抜いて洗浄しています。

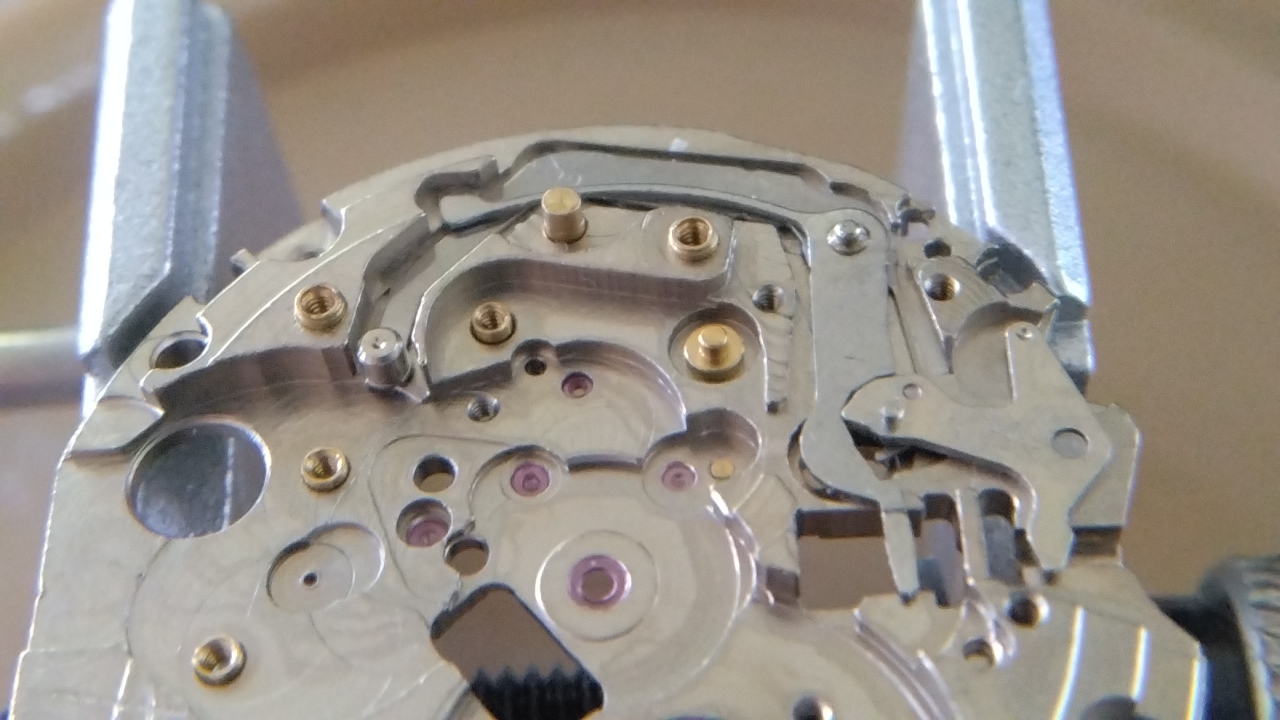

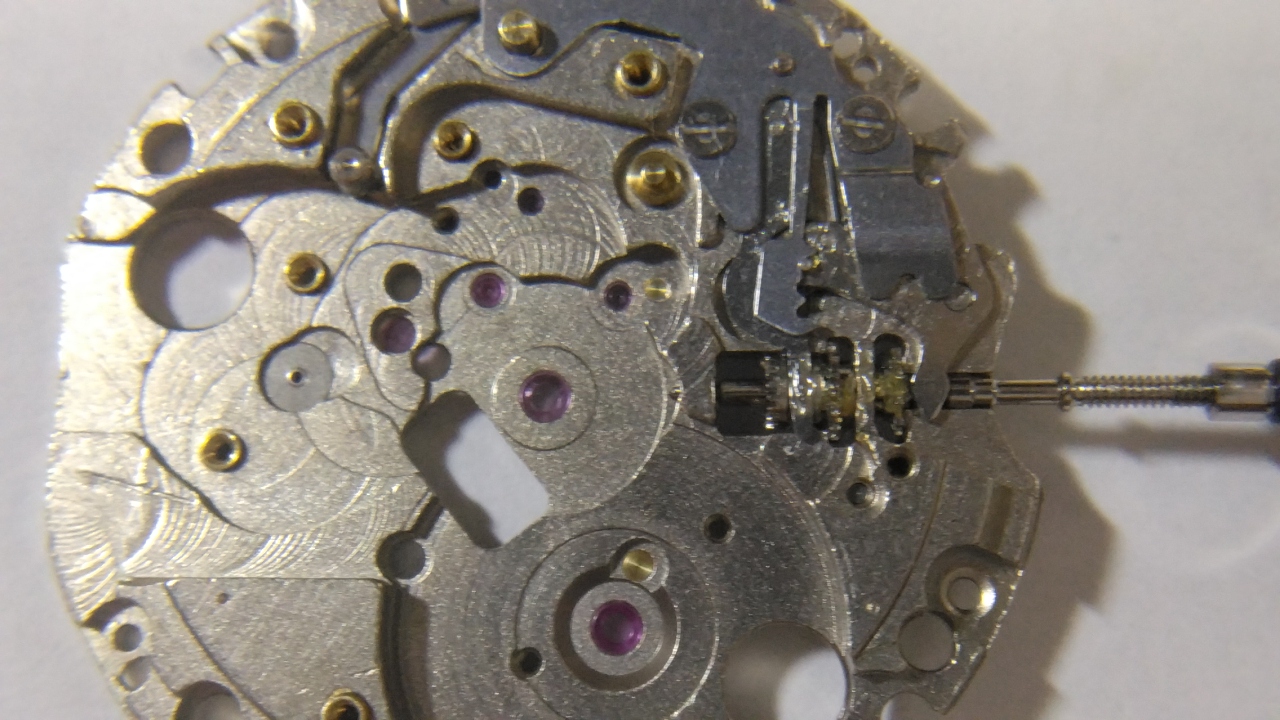

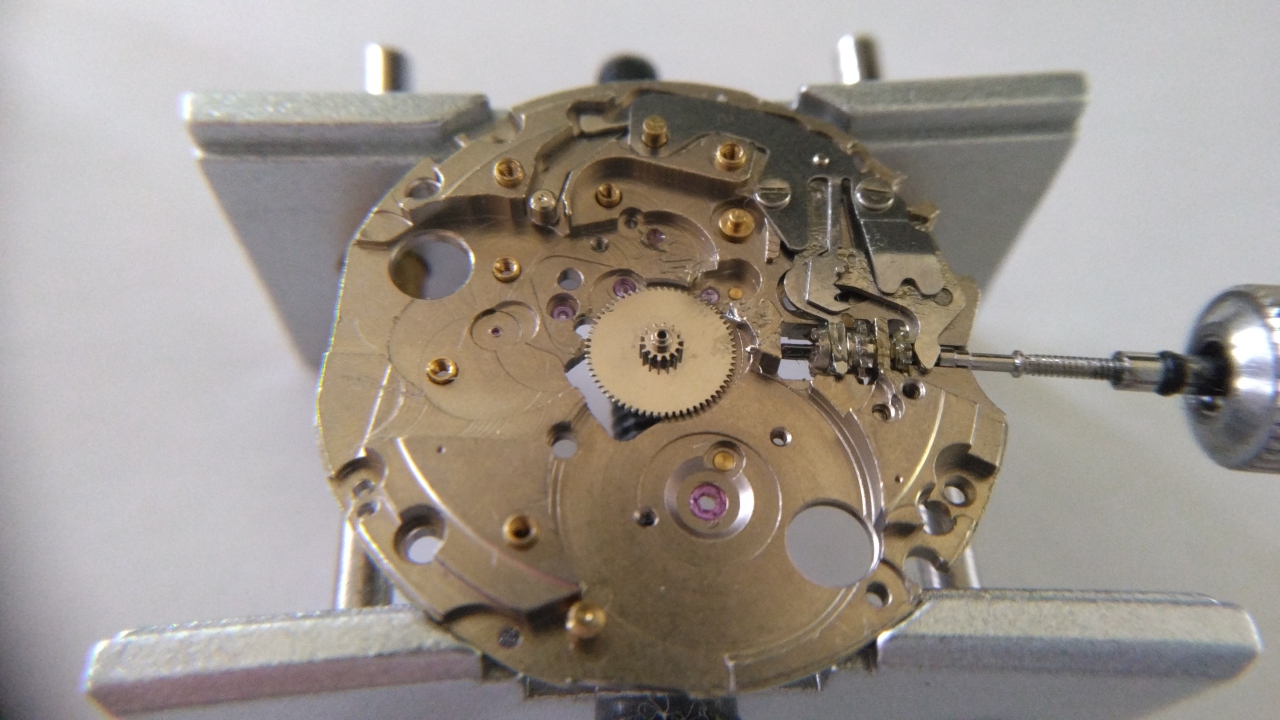

パーツの取り付けは、最初にテンプ規正レバーを入れてから「かんぬき」と「おしどり」を画像のようにセットします。

これが竜頭を通常の使用状態に押し込んだ状態ですが、このときすでに巻真と「つづみ車」が入ってしまってるとテンションがかかってセットしにくいです。

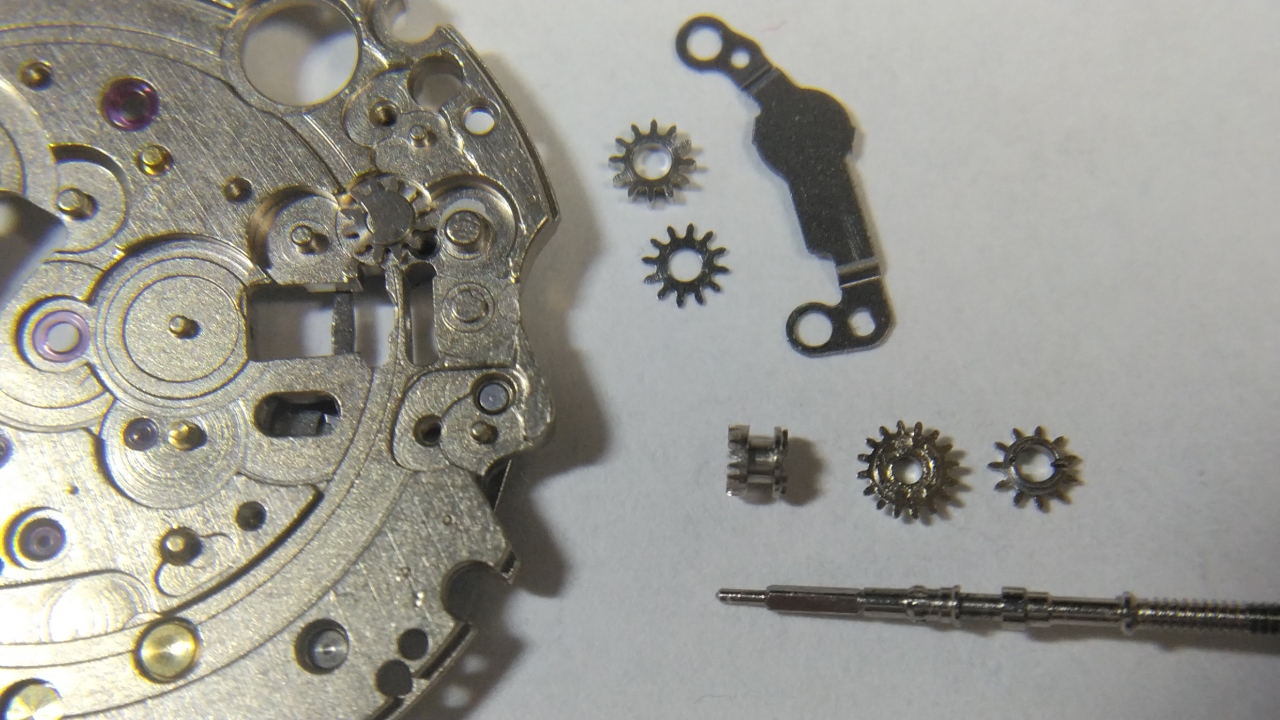

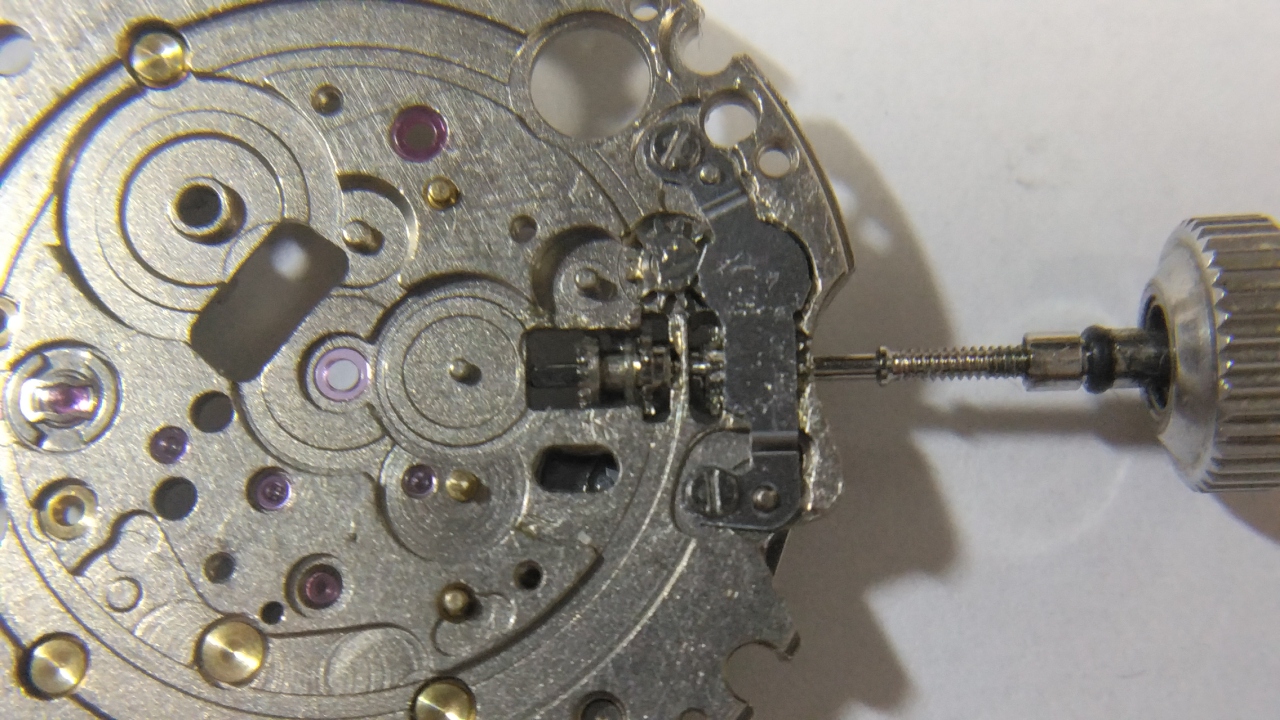

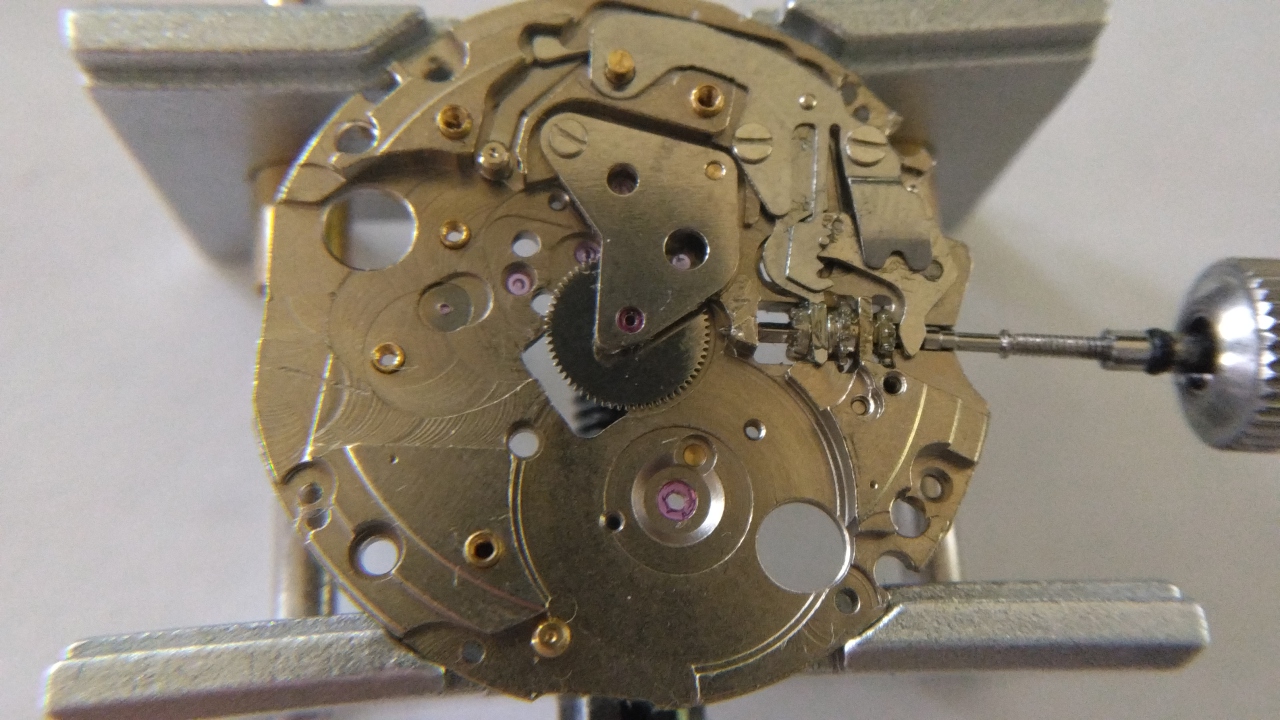

地板から遠い右側から順に重ねる

画像では外した順に地板の横に並べたもので、取付けは逆の順序で遠い側から重ねていくと分かりやすいです。

この巻真が一番奥まで差し込まれた位置設定の状態でプレートをネジ止めします。

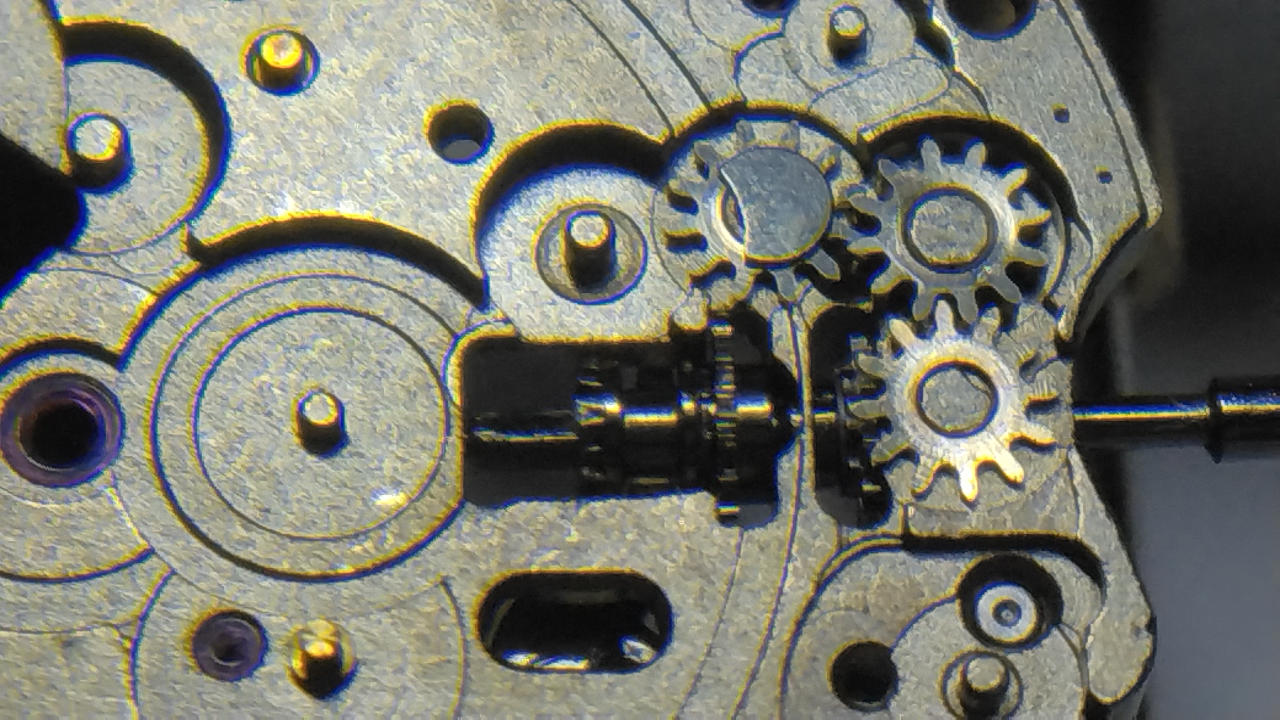

次に、巻真と関連する歯車2つをセットしますが入れる向きと並びは画像のようになります。

この3つを並べながら巻真を刺すのも難しいですが、竜頭側を下向きに地板を立てて最初に歯車を内部に積むように並べてから巻真を下から差し込むなんて方法もありです。

巻真がセットできたら、1段引き、2段引きをして歯車の動きとポジションに間違いがないかそれぞれ確認しておきます。

2つの伝え車は薄くペラペラなほうが巻真が貫通している位置に合わせ、もう一つはその上に置きます。

あとは「カレンダー修正伝え車押さえ」をセットしてから2本のネジで固定します。

2番車を組み立て

巻真が差し込まれたら、地板を表に向ける前に外していたダイヤショック(受石とバネのセット)を元に戻しておきたいところですが、テンプを受ごと入れる際に邪魔にもなるので対応が微妙です。

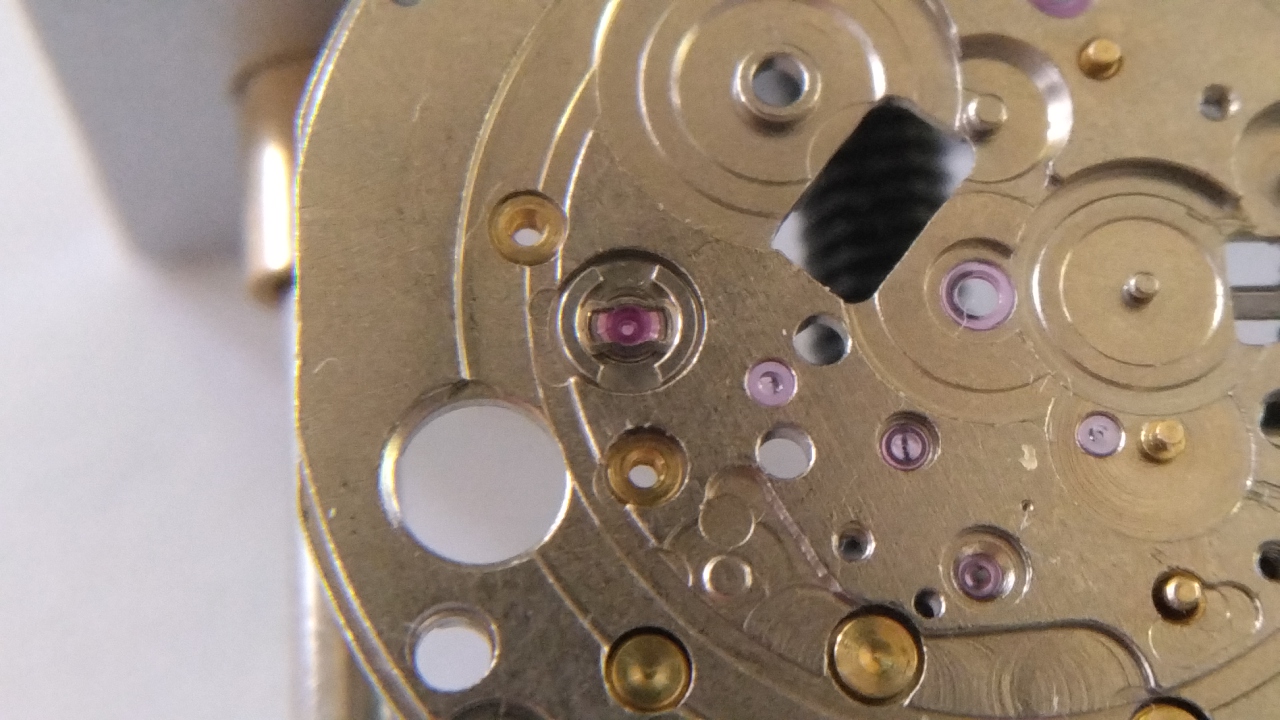

表側に戻してテクニカルガイドで指定された地板の石に注油します。

地板への注油は文字盤から行う方法があるようですが、三番車と香箱車のほぞ穴は油の種類がS6ですので裏からでは潤滑効果が得られにくいと考えますがどうなのでしょう。

注油が済んでいる(または裏からでも問題ない)ことが確認出来たら二番車をセット。

続いて二番受をセットしネジを締めます。2番車はホゾ穴ではなく歯車本体に注油箇所が指定されているので確認が必要です。

再び文字盤側へ返して筒カナをセットします。このとき、筒カナにある歯車が地板の窪みに納まって周りと同じ高さになっているかルーペでチェックしておきます。

ここまで出来たら組み立てに関する最初のステップは一区切りにします。

ここから先は、神経を使う細かな作業に入っていくので欲張ることなく先に進みたくても個々のパーツを洗浄しておく程度が無難でしょう。

時計オーバーホールの流れ

NH35Aのオーバーホールに向けてカレンダー(日車)を取り外す

NH35Aでメインの駆動系パーツを分解【趣味で楽しむ時計オーバーホール】

趣味で楽しむ時計のオーバーホール4R35B(NH35A):組み立て編ステップ1 いまココ