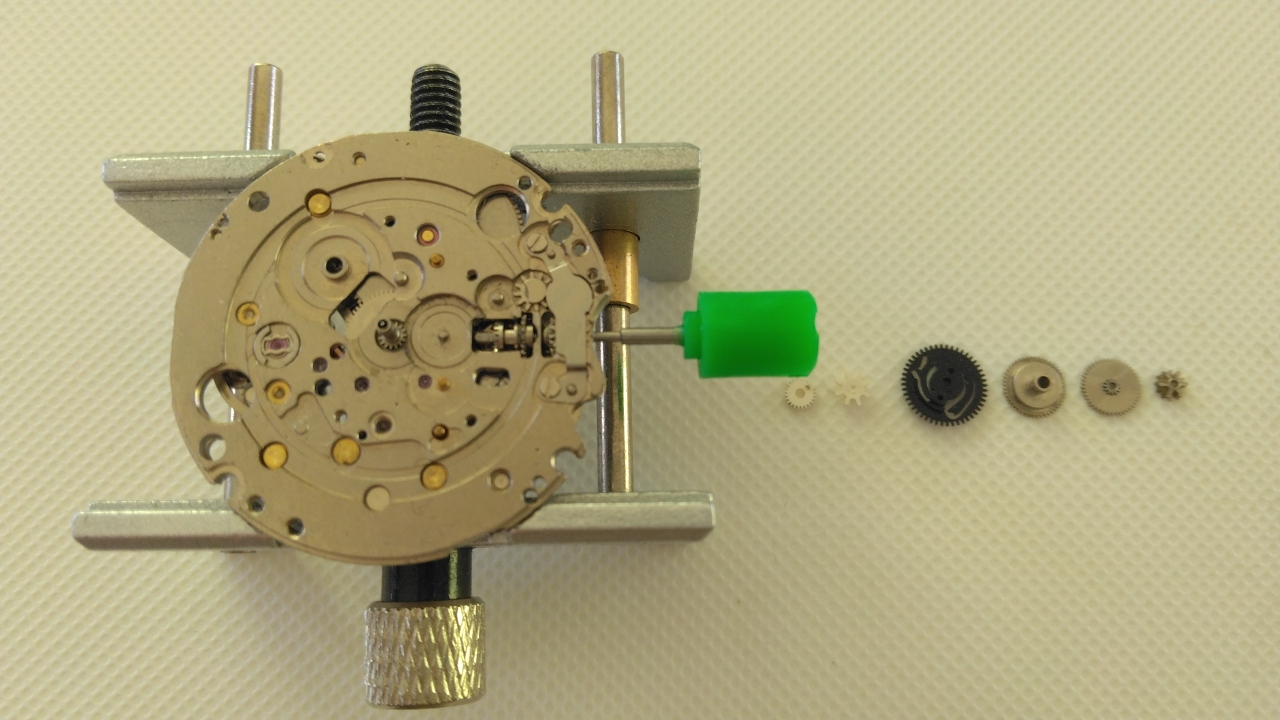

6R15Cに限らず腕時計の機械をオーバーホールするには、時計から取り出した機械から針と文字盤を外したあと先にこの文字盤側から分解していくことになります。

セイコーの6R15Cに関しては、少し前に取り上げたNH35Aの分解と手順が全く同じですが今回は気づいた注意点なんかも含めてみました。

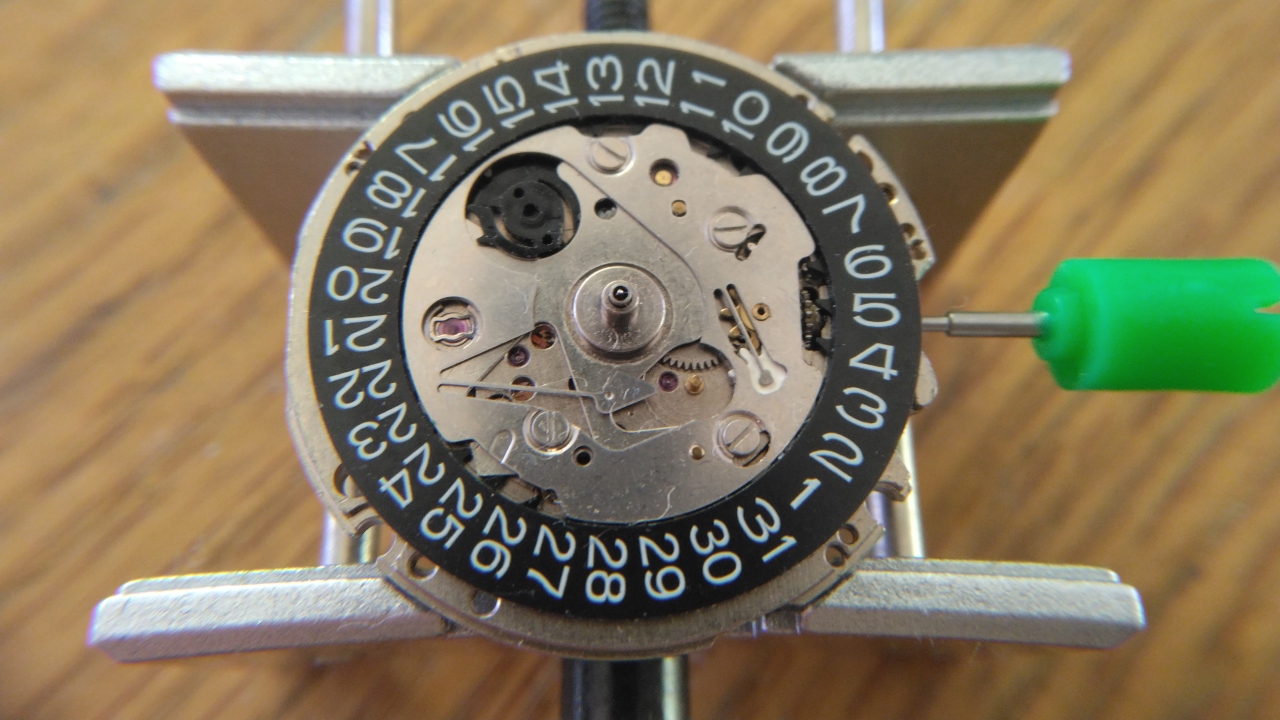

文字盤裏にある部品の取り外し

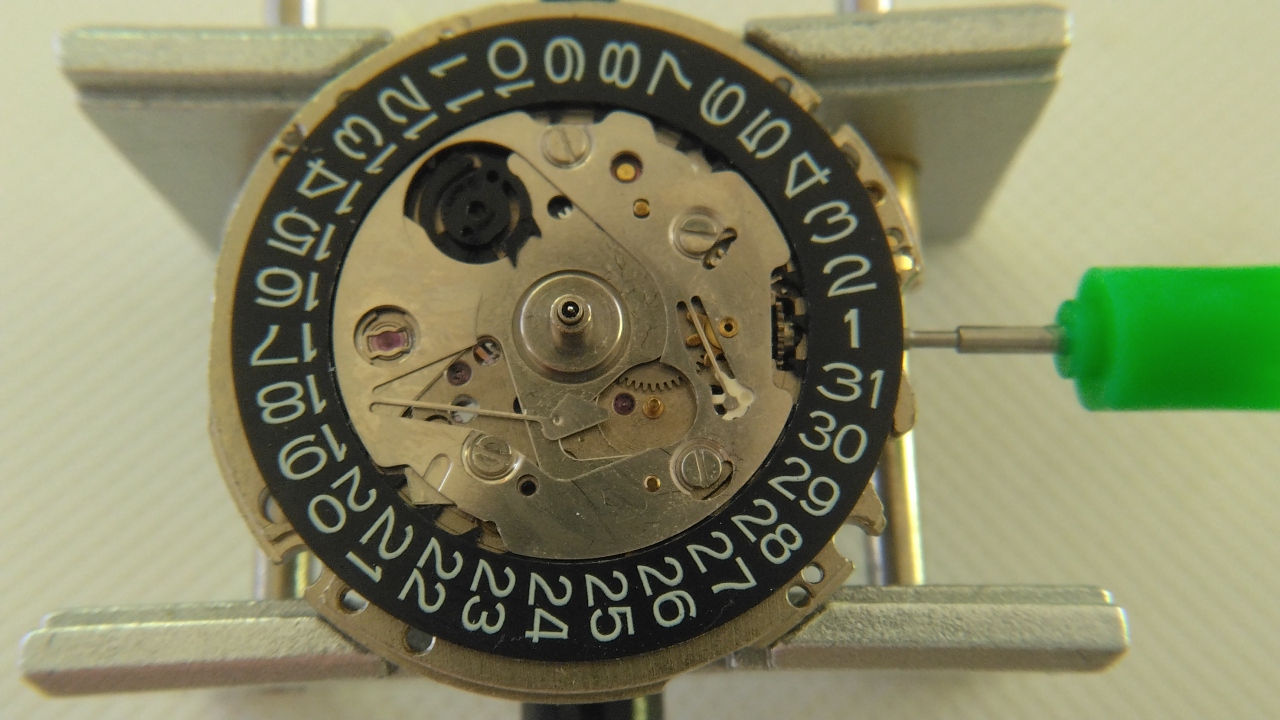

6R15Cの文字盤側にある部品は、押さえのプレートを固定している4本のネジを外すことで一気に取り外しが可能です。

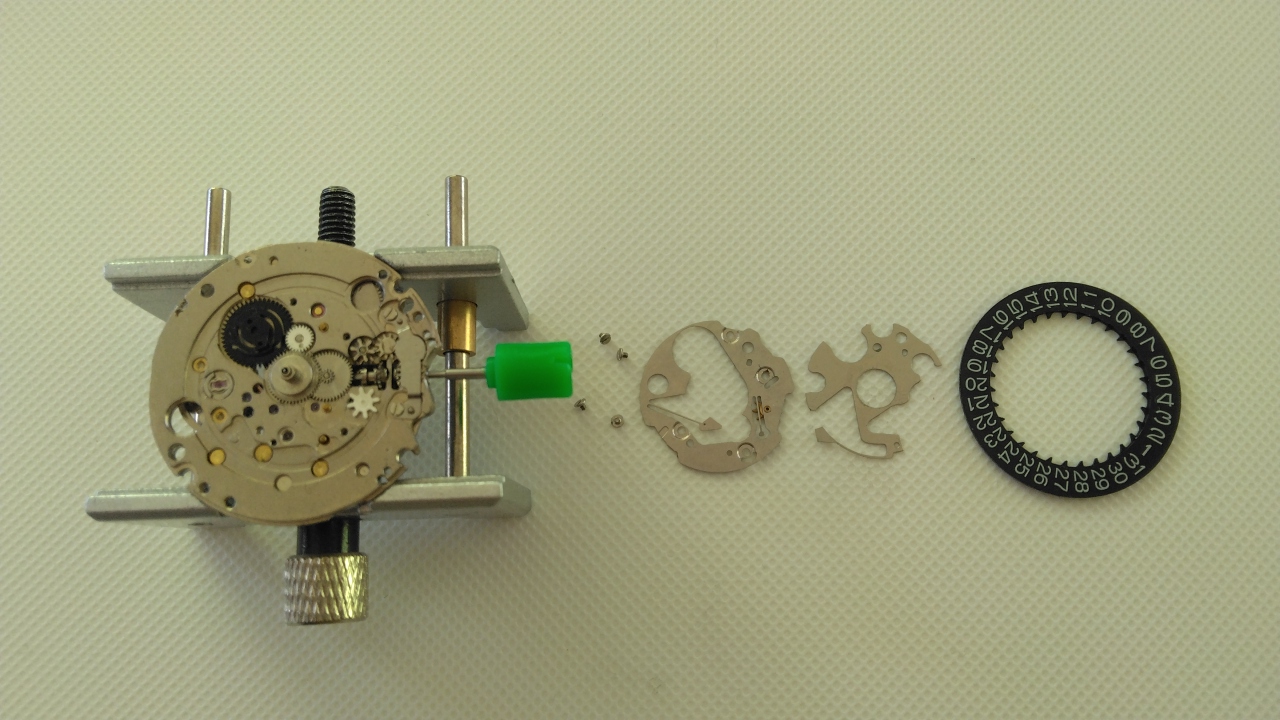

今回も画像の取り取り外した順に並べてみました。

左のネジから並べているので、戻すときは右のデイトディスクからになります。

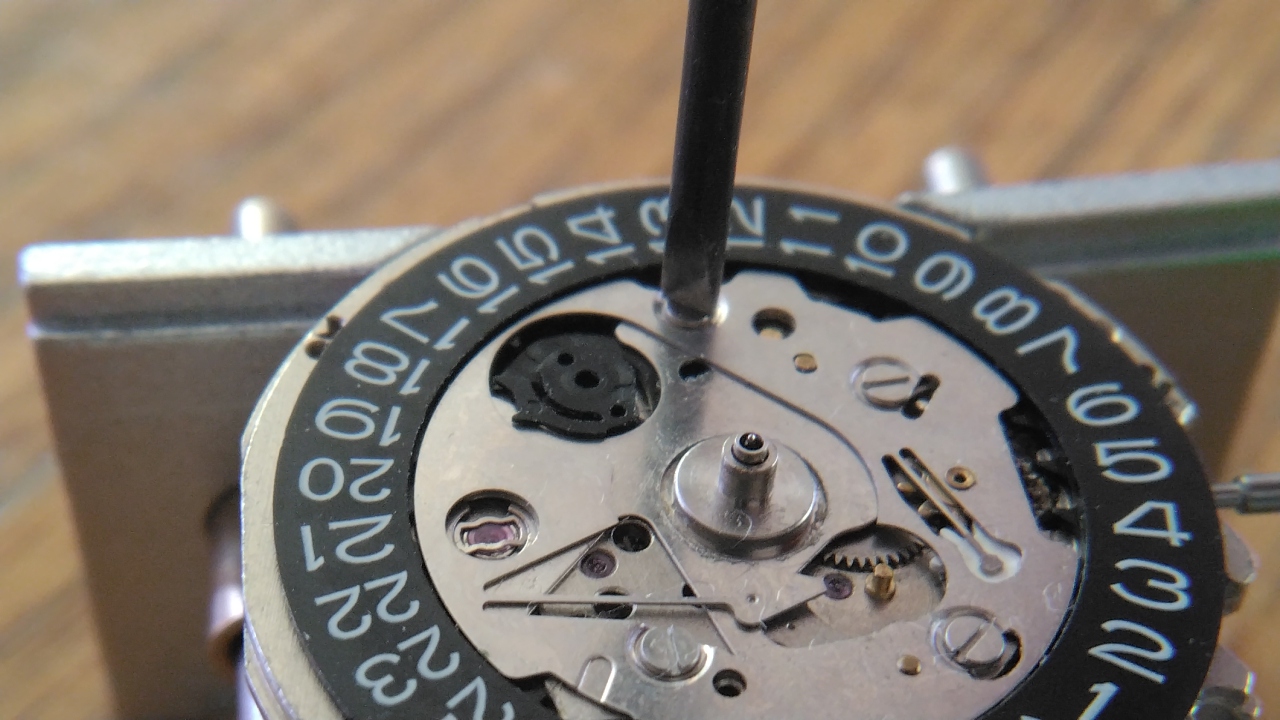

外したプレートの下にあるパーツの配置は戻しやすいよう画像に残しておきましょう。

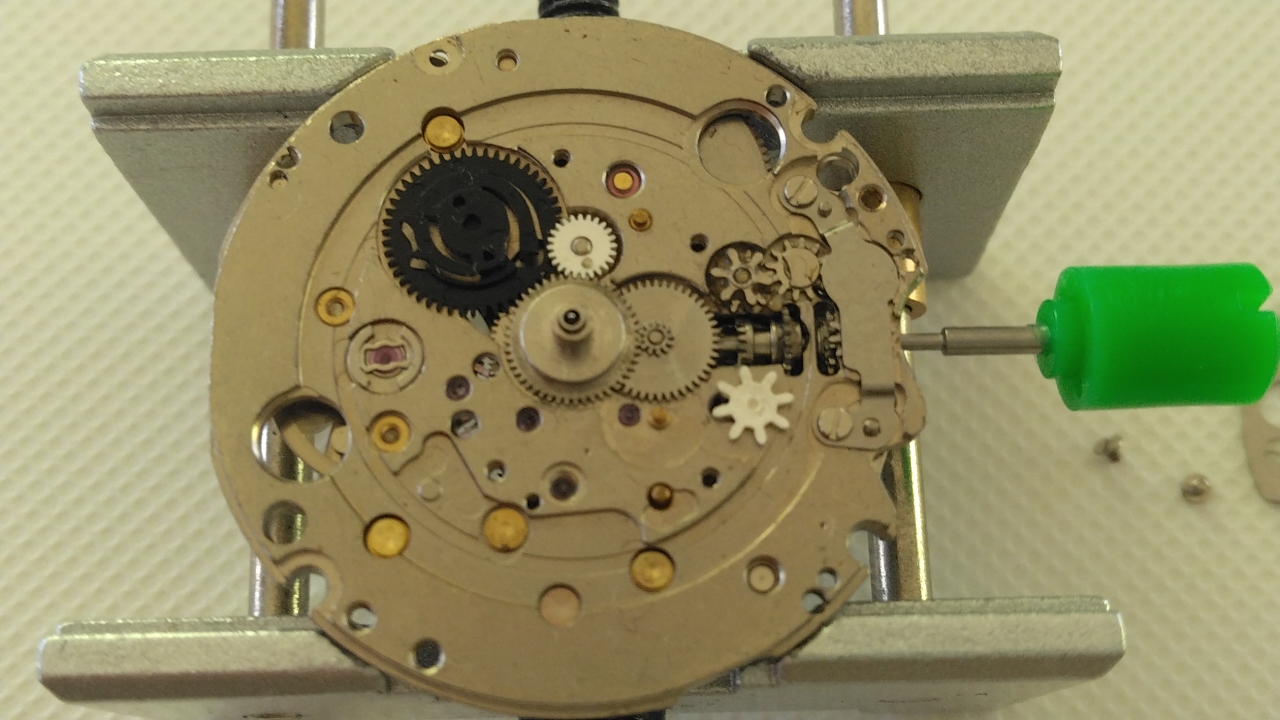

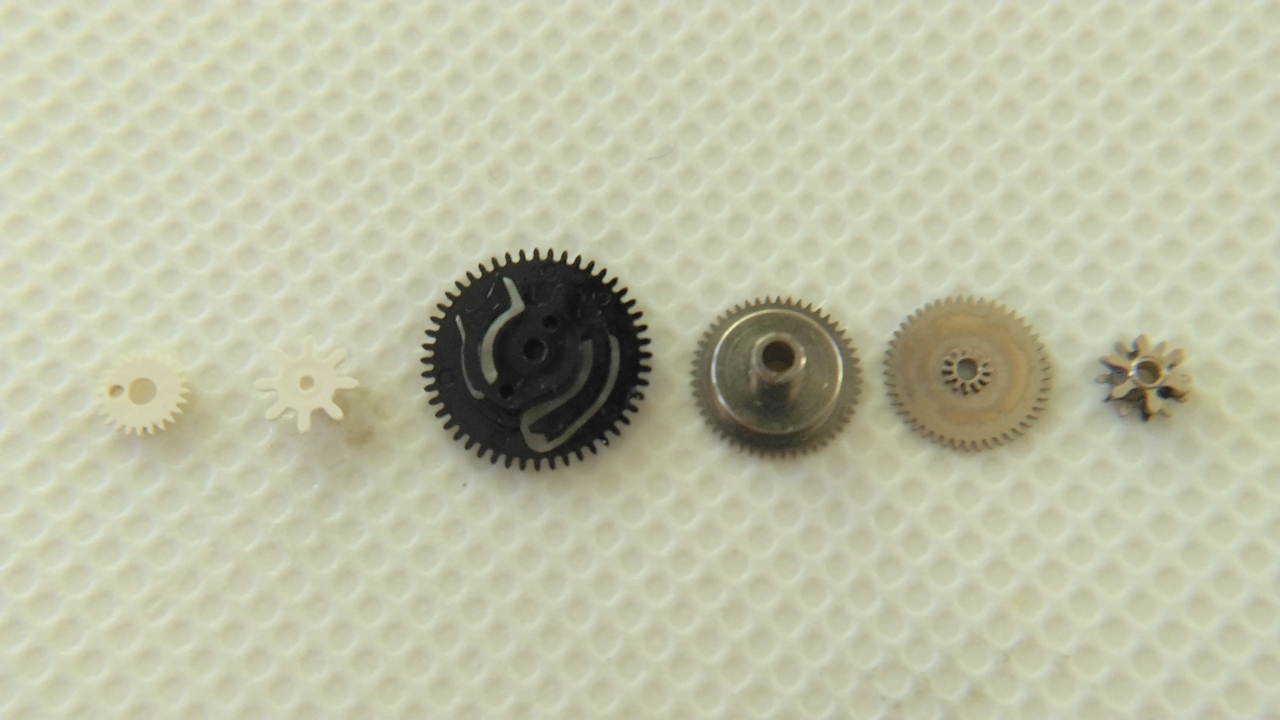

続いて歯車類を並べています。この状態で表を向けたときに落下するものは全部取り除きます。

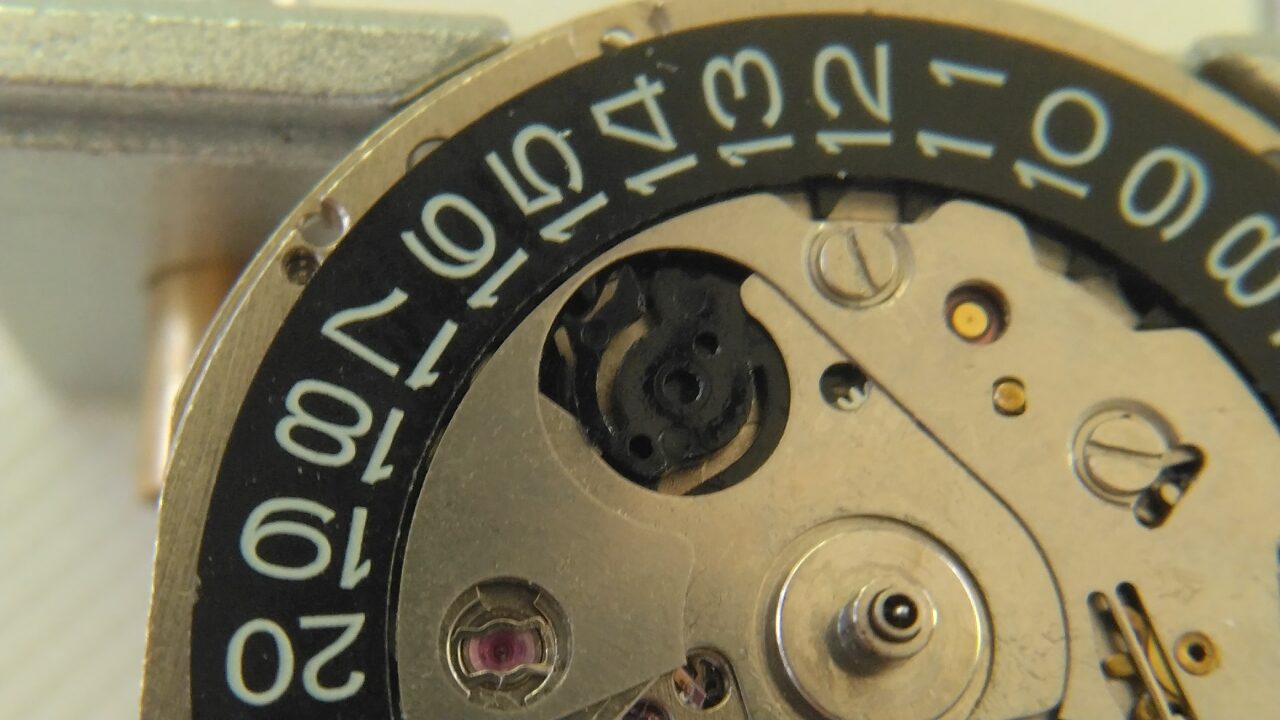

このうち左側に並べた2つの白い歯車は画像で表裏の判断がつきにくいのでチェックしておきましょう。

写真の左上から取り外した歯車には正面に丸く小さな窪みがあるのが特徴。

もう片方は裏側に筒状の突き出た部分があるので、これを地板に差し込むような形で置くように配置します。

他の4つの歯車は画像でも簡単に表裏が分かるかと思います。

文字盤側の分解はここまでにしておいて、あとは機械側を表に向けてパーツを取り外していくことにします。

カレンダー周りの組み立て手順

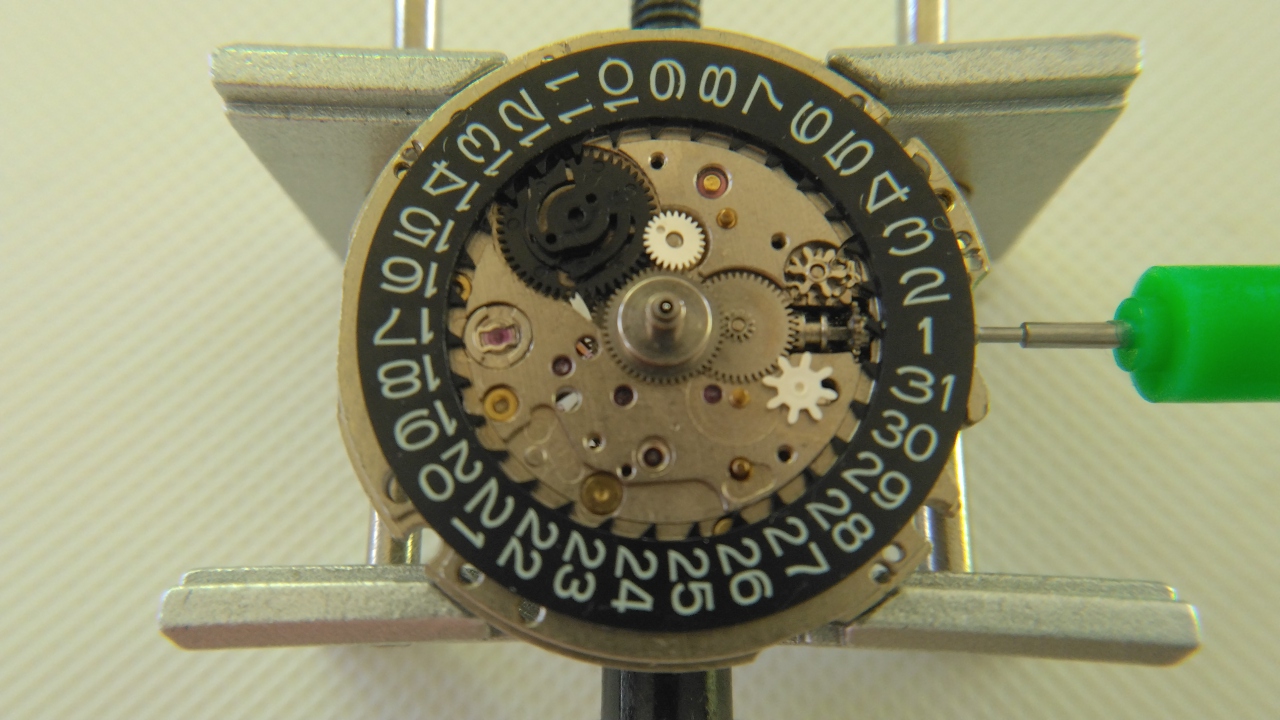

組み立て工程の後半に当たる文字盤側にあるカレンダー周りの組立ては、表側にあるテンプが取り付けられ動作のチェックが済んでからになります。

外した時と逆の順で並べていく

歯車の配置は取り外しとは逆の手順で置いていくだけなので簡単です。

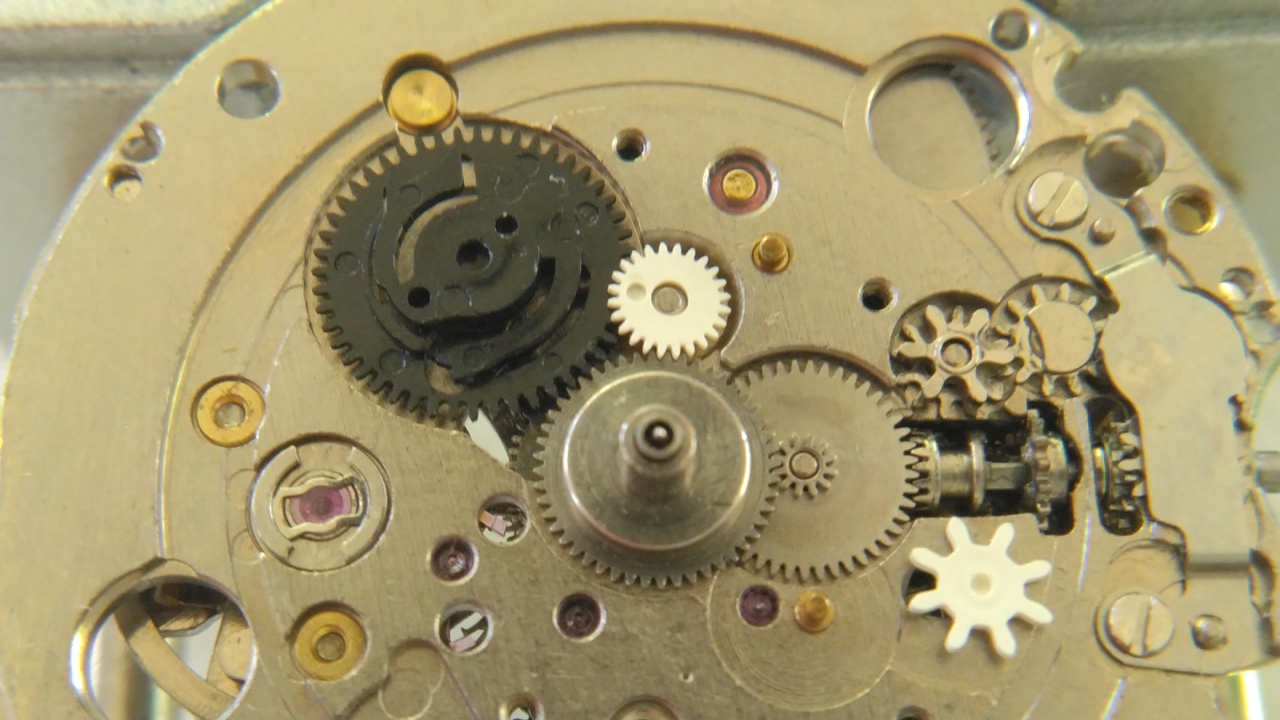

黒い樹脂製のパーツの向きに注意

歯車を取り外したときと同じ状態に並べますが「日回し車」の向きには注意が必要です。

この黒い歯車には日車と曜車を動かすために2つのツメがついていて、このうち大きなほうを外側向けて、おおよそ正午の位置にしておきます。

日車を組み上げた段階で日付変更禁止の時間と同じ状態になるのを避けるための処置ですが、チェック時に最初に竜頭2段引きから動作確認を行えば問題はありません。

ただし、慣れていないと組立の終盤で気がゆるんでカレンダー送りのチェックを先にと1段引きから始めてしまうとパーツを破損しかねないので注意しておきたいところです。

日車を置く

歯車がすべて配置できたら日車と押さえのプレートを重ねます。

1枚目のプレートを置く

2枚のプレートは地板側にある4か所のネジ穴に合わせる要領で置くとわかりやすいです。

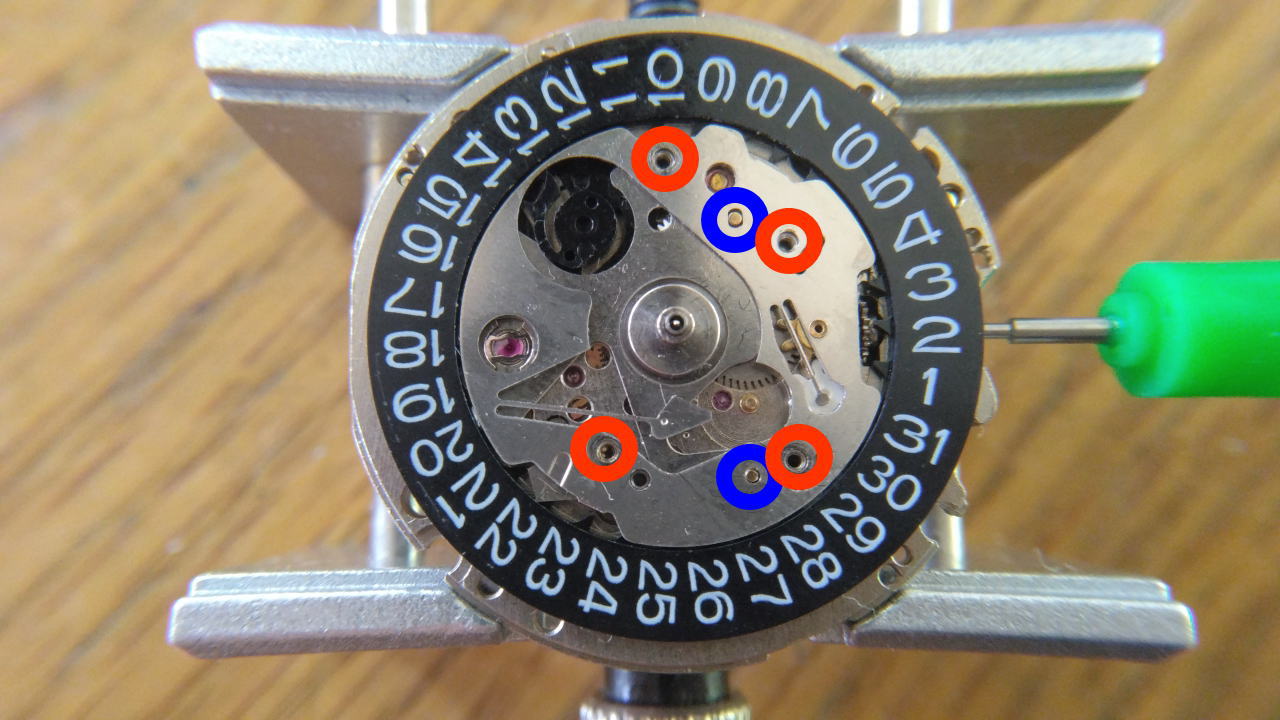

赤で囲んだ部分がネジ位置

画像の赤で囲んだ部分がネジを差し込む位置ですが、青で囲んだ地板から出ている突起をしっかり貫通させるよう置くとポジションが決まります。(最終的にネジ止めするまではズレが生じて定まりにくい)

上側のプレートを置いたときに日回し車は画像のような状態なっています。

4つのネジを最後まで締める前に一度左下にあるジャンパーが日車と噛み合って正常に動作するかチェックしておくと良いでしょう。

元通りネジの締め付けが済み竜頭での操作がスムーズなのを確認できたらカレンダー周りの組立ては完了です。

元通りに組みあがった6R15

今回取り上げた文字盤の裏側は、面倒がって一部のパーツを残したままメンテナンスをしようとしても、組み立てたが終わったあとに動かなければどうせ全部分解し直すことになります。

動画サイトで公開されている時計のオーバーホールに関する多くのコンテンツも分解のスタートはこの文字盤側からが当たり前な模様。

時計のメンテナンスも遠回りが近道であることを考えれば、今回のカレンダー周りの分解も面倒がらずに済ませておきたい部分と言えるでしょう。

6R15オーバーホールの流れ

6R15Cでカレンダー周りの分解と組み立て いまココ