今回取り上げる機械の組み立ては、地板とパーツの洗浄が済んで操作系のパーツが取り付けられた状態からのものです。

その辺の詳しい事情は前回の解説ページでご案内していて、その内容に理解がある方に向けての解説になります。

駆動系パーツの組み立て手順

ここから完成までの手順は一部を除き分解とは逆の順序で行っていきます。

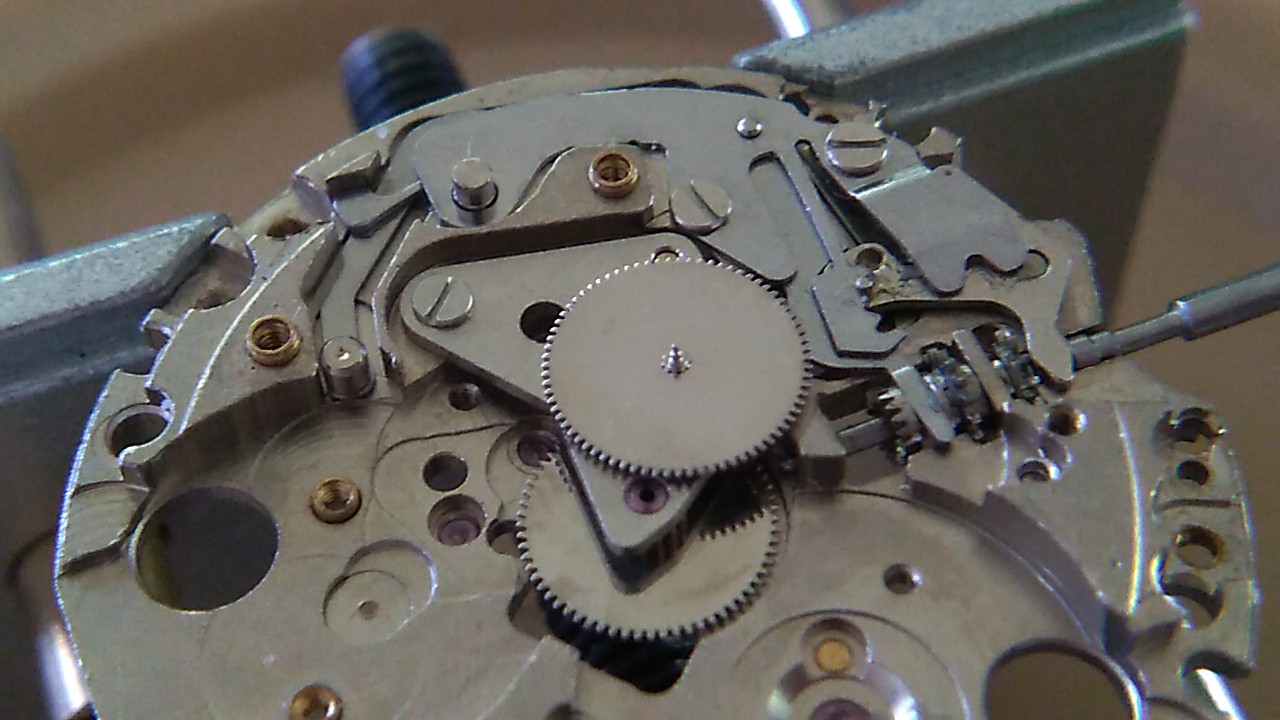

2番車と筒カナの取り付け

最初に2番車に注油してから地板の真ん中に差し込みます。

なお、注油についての詳細は他のパーツも含めテクニカルガイドを参照されるのが最適かと思います。

続いて差し込んだ歯車に2番受を被せてネジを締めます。

ここで、一度文字盤側を向けて筒カナをセット(根本まで確実に入れる)してから再び表を向けます。

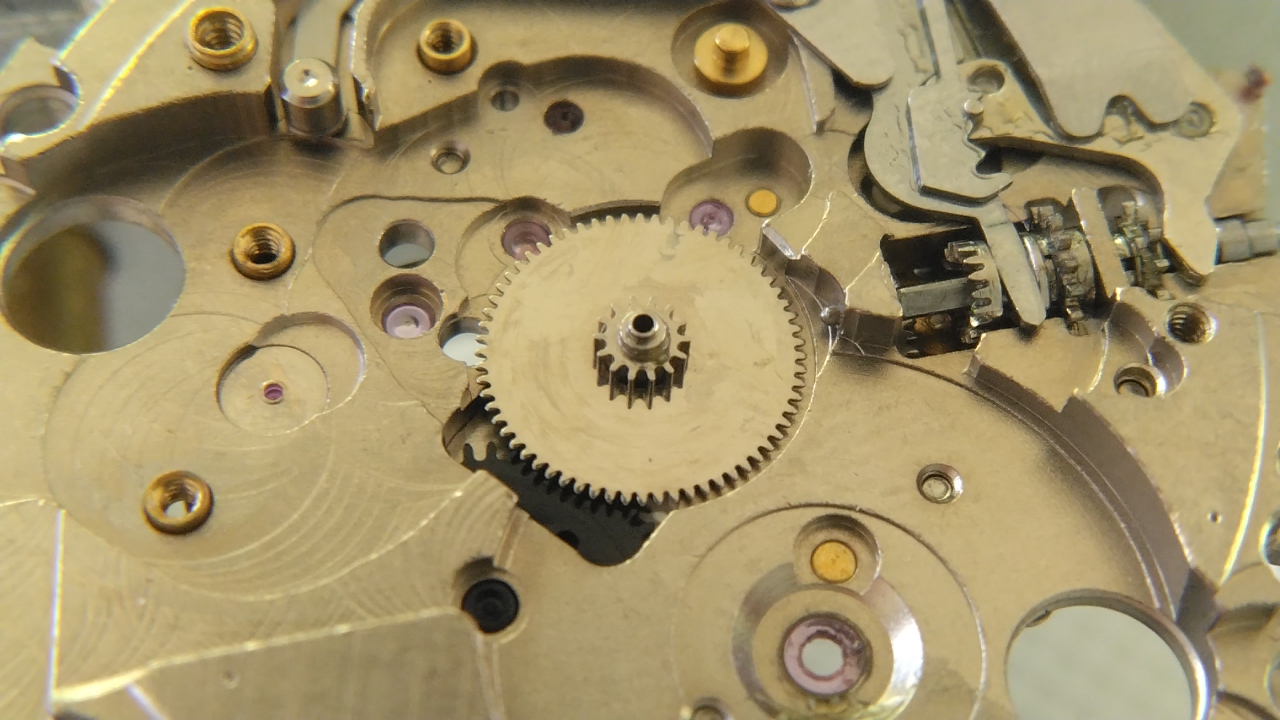

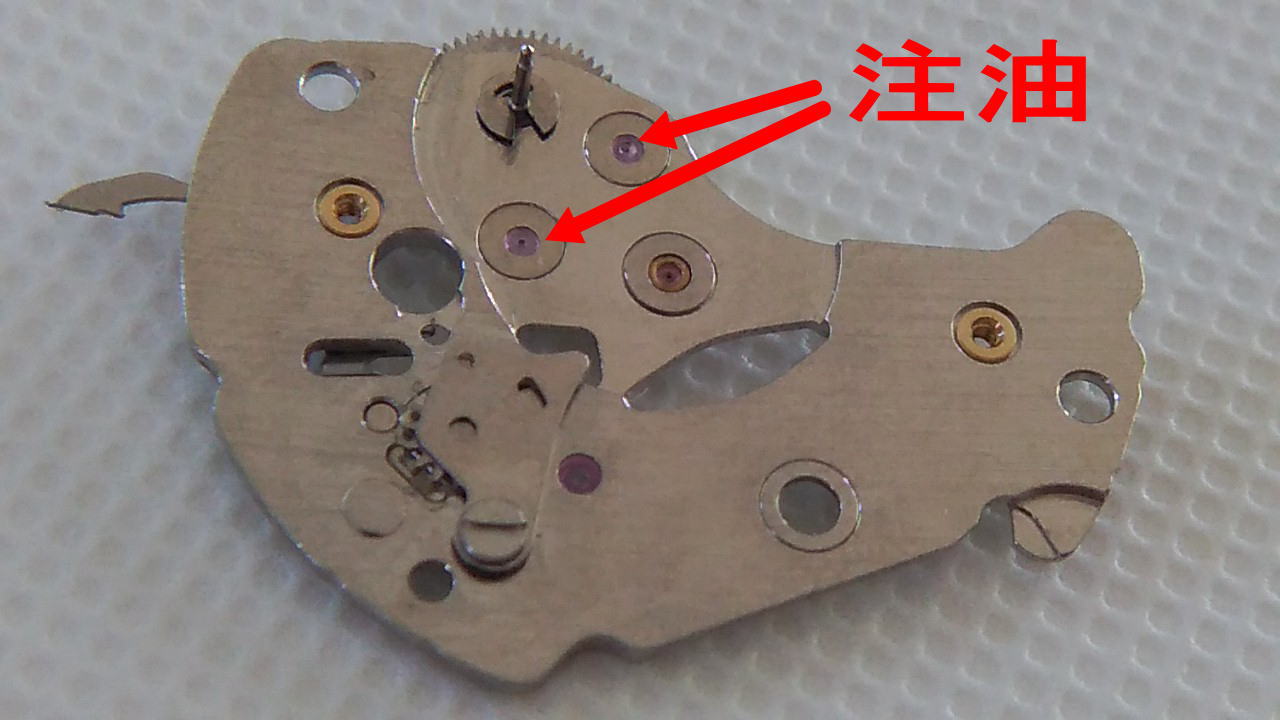

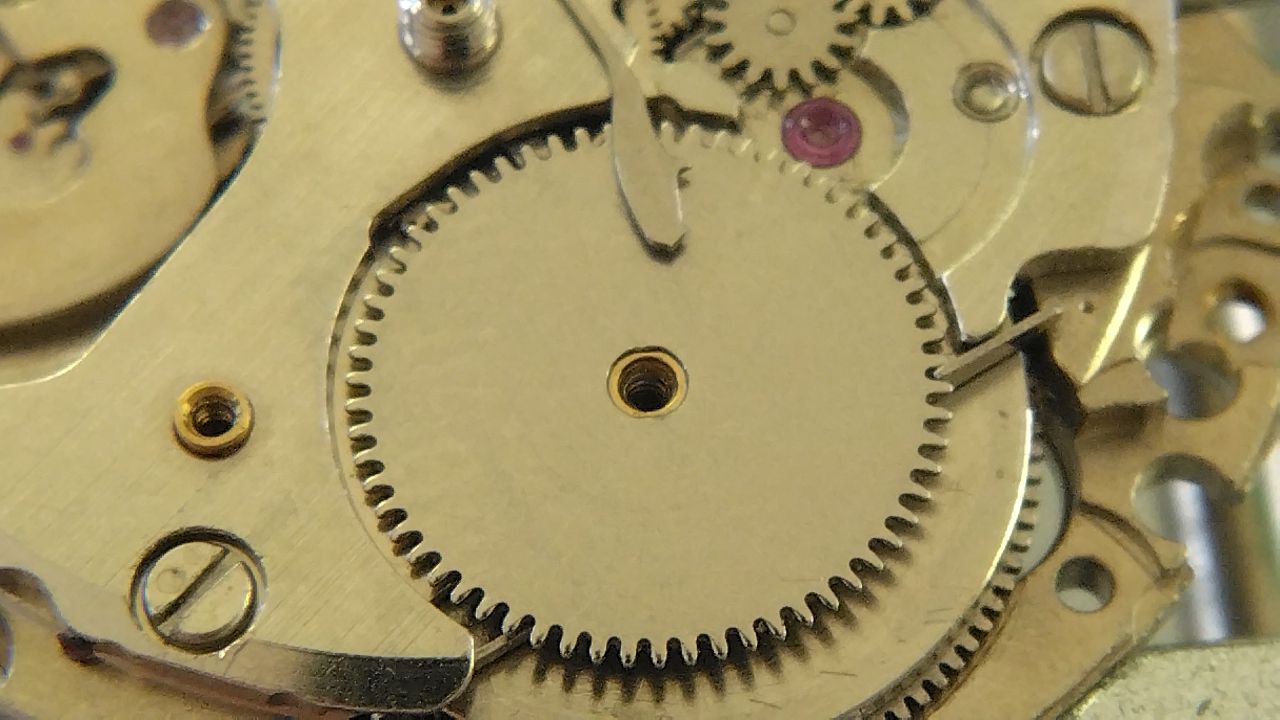

1番受への注油

1番受への注油箇所はマジックレバーの取り付け部にある軸部分とガンギ車、3番車の受石、それから1番受下座の中にある歯車です。

ネジ止めされた下座についてはネジを外さずに緩めて、そのネジを軸にスライドさせて注油が出来ます。

また4番車は歯車のホゾに注油が指定されていますが7Sとかだと石が入っているホゾ側に注油する方法もあるようです。

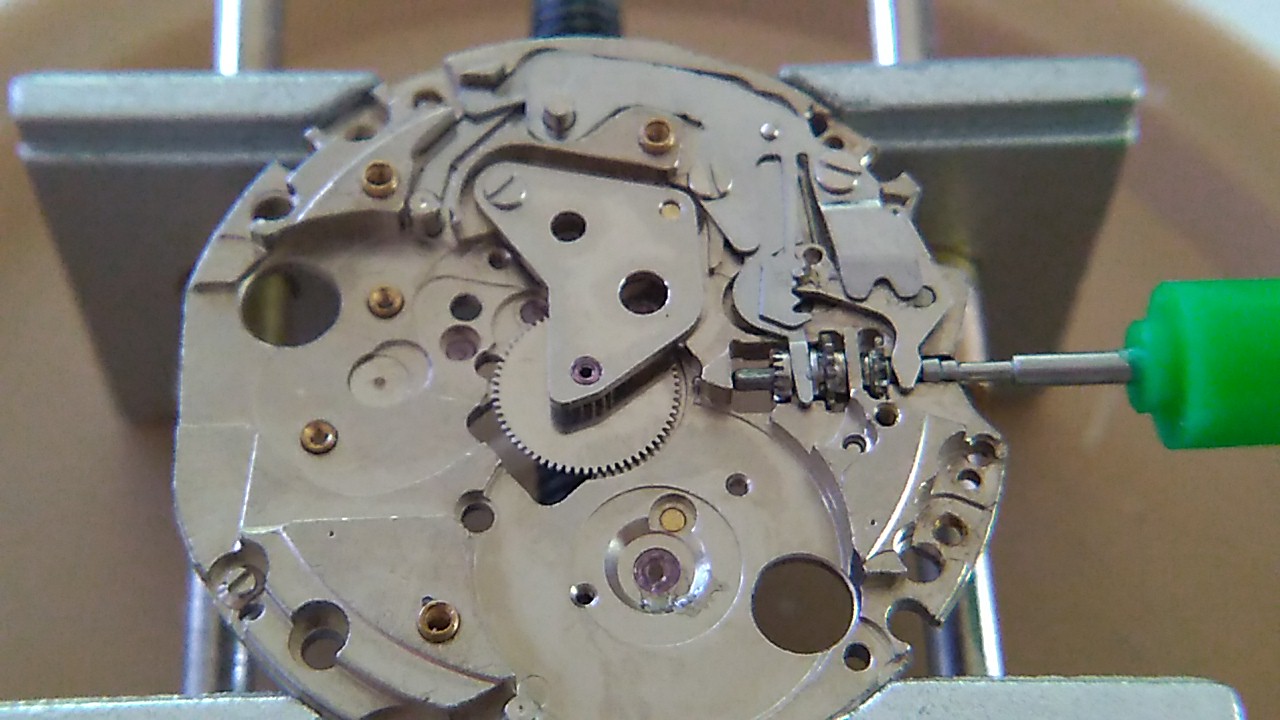

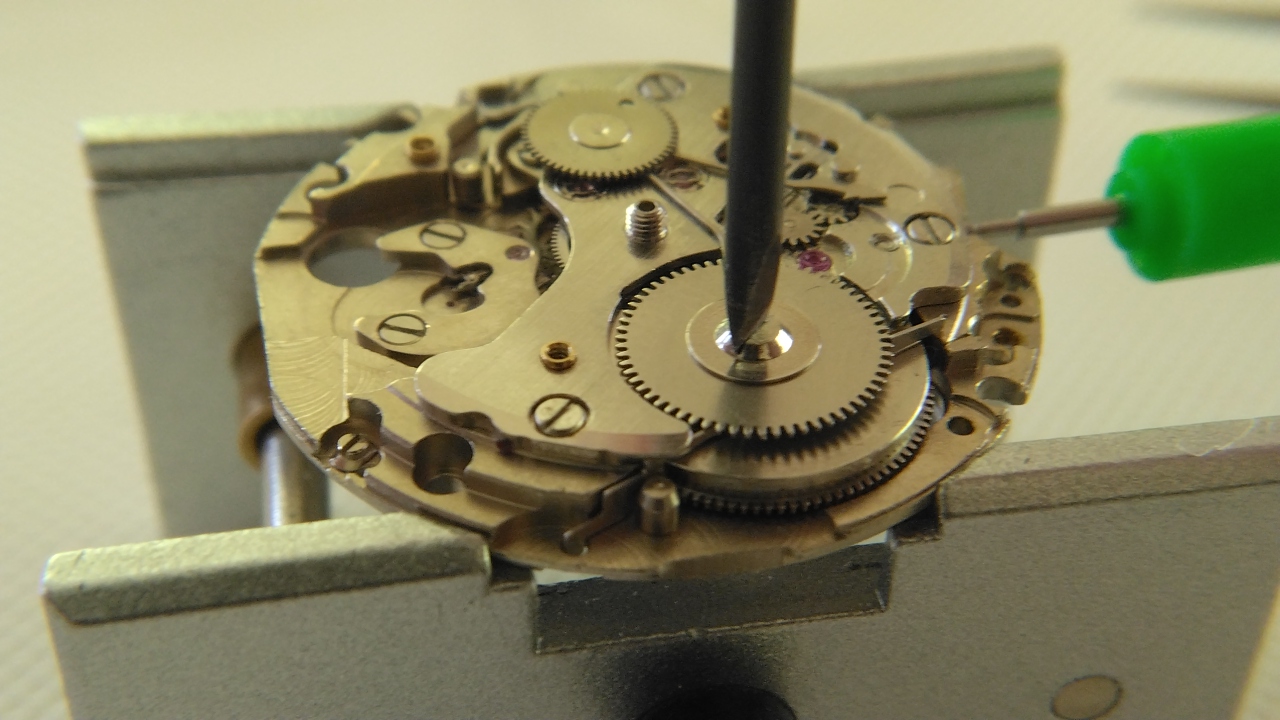

輪列を組んで1番受をセット

1番受の注油が済んだら、関連するパーツを配置していきます。

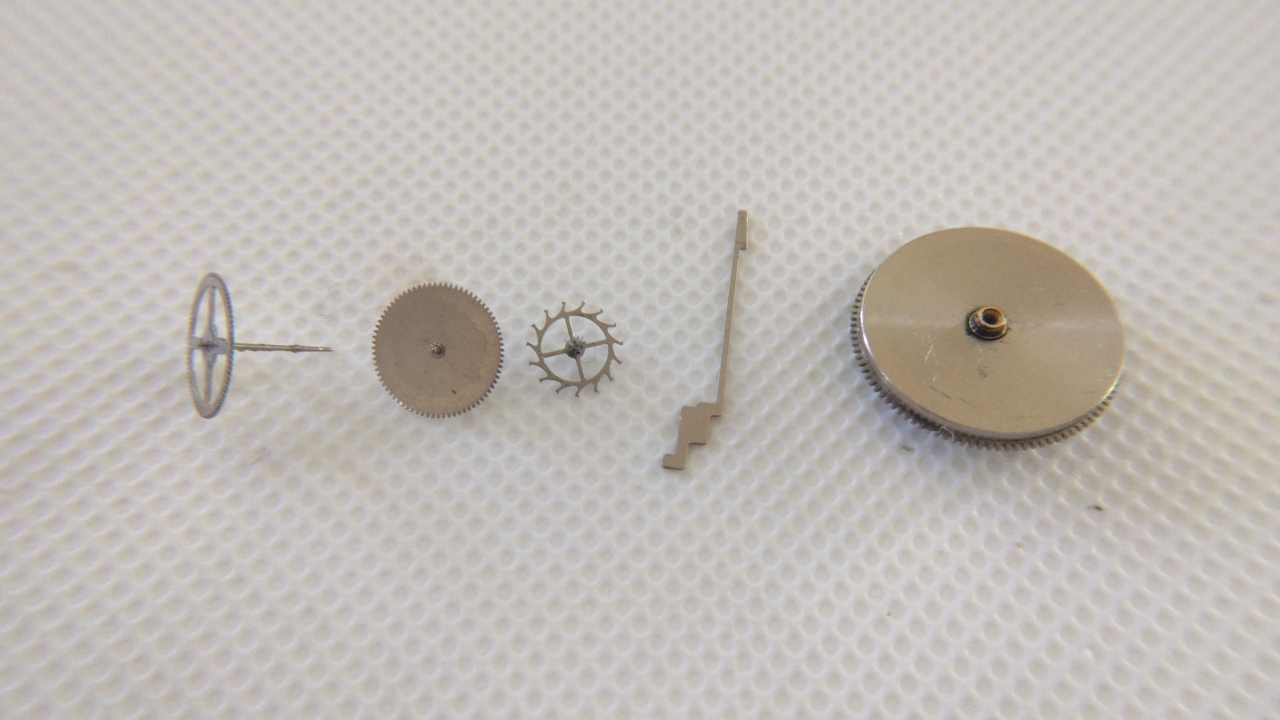

取り外した順に並べたパーツ

ここも外した順の逆で問題ありませんが、先に入れておいて間違いないのは3番車と香箱車。

私の場合コハゼを忘れやすいので香箱車と併せて早い段階で置くことにしています。

入れづらく安定しない3番車

また3番車を入れるときホゾ穴が2番受に隠れて見えないので、ここは定位置に入ったときの収まり具合や感触で覚えるしかなさそうです。

元通りの配置に並べる

歯車の配置が済んだら事前に撮影しておいた記録画像を見ながらチェックして1番受を被せます。

この輪列受けの取り付けは慣れれば簡単ですが、コツを覚えるまでは何度か繰り返すことになるかもしれません。

香箱車を軽く突いてガンギ車までの動きをチェック

ぐらつきがなく安定して配置できて、香箱車を少し突いただけでガンギ車が回るのを確認(ザラ回し)できたらネジを1本ずつ仮締めしていきます。

本締め前にも何度かザラ回しを繰り返してから3本全てしめます。

2番車の差し込みから始めてここまでの手順で、地板部分を含めて注油漏れがないか確認しながら行います。

次のアンクル受けの設置もそうですが、これらの作業は慎重すぎるくらいで丁度良いでしょう。

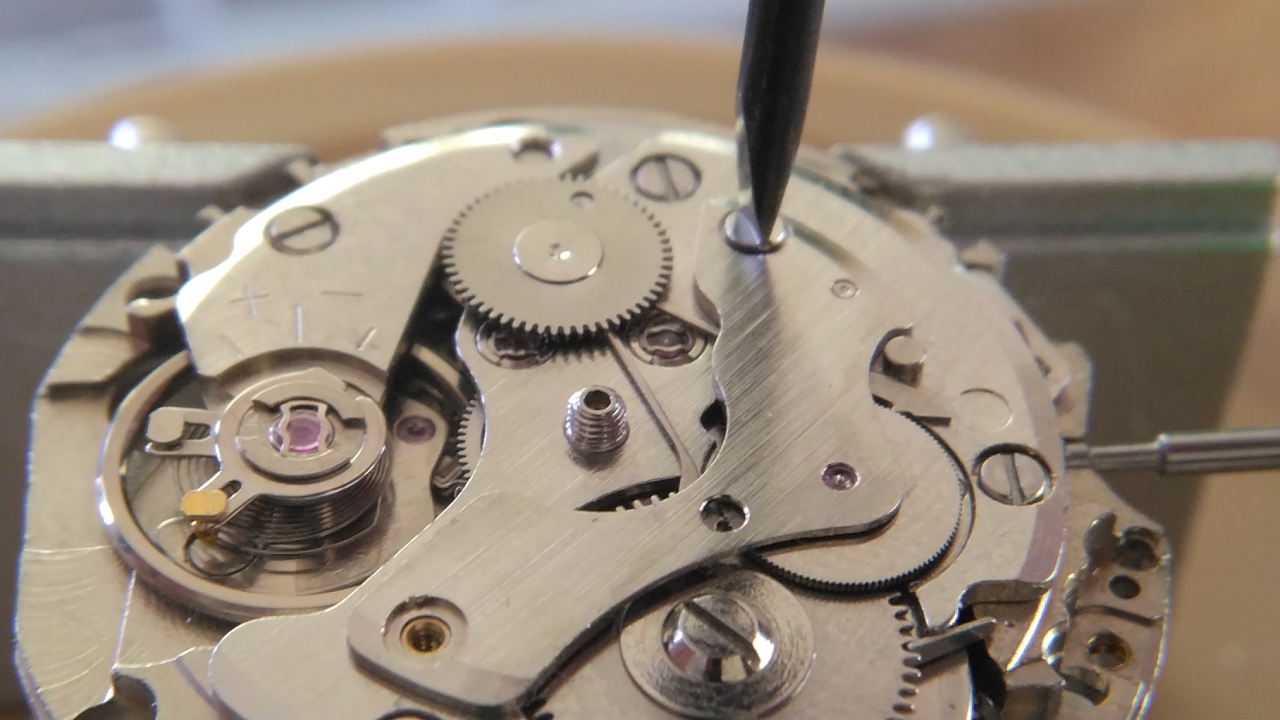

アンクルとアンクル受の取り付け

続いてガンギ車の隣にアンクルを置きます。

ガンギ車のに噛み合うようアンクルを定位置に配置できたらアンクル受けを被せます。

ここでも、受がぐらつくことなく安定して置けた状態で1本ずつ慎重にネジを締めていきます。

角穴車の取り付け

香箱車の軸の形状に合わせる要領で角穴車を取り付け、角穴ネジを締め付けます。

ネジの頭が歯車に着座したあとは歯車を押さえながらネジを最後まで締め込みます。

テンプの取り付け

組み立てにあたってテンプは新品を使うことにしました。

テンプ受けへテンプを組み込みます。

歪みの全くない新品のヒゲゼンマイは見ていて気持ちがいいです。

角穴ネジを回してゼンマイを巻きあげる

テンプを入れる準備ができたら角穴ネジを締める要領で香箱車のゼンマイを巻きあげます。

組み立てたテンプを地板に取り付けます。

このテンプの入れ方にはコツが要りますが、ここ最近になってようやく楽に入れることが出来るようになりました。

時計DIYオーバーホールの難関、テンプの入れ方のコツ【セイコー6R、4R、7Sの場合】

テンプの動きが確認できたら受石に注油してセットします。

自動巻き輪列受の取り付け

最後に残りの歯車一つと自動巻き輪列受を取り付けます。

ここのマジックレバーのツメがかかる歯車は入りづらいですが、正確な位置に置けていれば一度巻真を巻き上げとは逆方向(または巻き上げ方向)に少しだけ動かしてやると入るときがあります。

このとき回しすぎると歯車を弾いてしまうので注意が必要です。

受のネジを2本を締め込んでからリュウズでの巻き上げとマジックレバーの動きをチェックできたらあとは振り角に問題がないことを確認してから文字盤側を仕上げるだけです。

これで、駆動系のパーツは元通り組み立ては済んだことになり、動きに問題がなければあとは文字盤側の組み立てを残すだけです。

ここまでパーツを配置したあと該当するネジを締め込んだ段階をそれぞれ一区切りとして解説してきました。

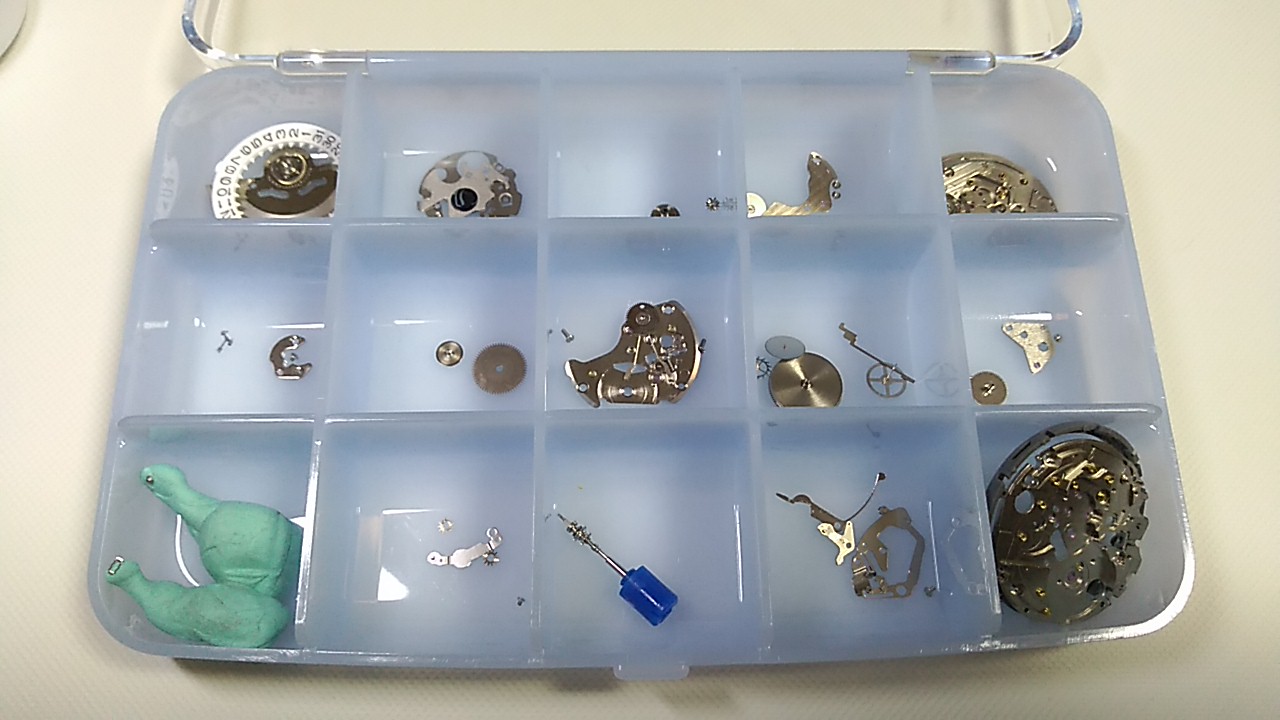

NH35Aでのパーツ保管例

6Rに限らずムーブメントの分解と組み立てには、このように関連パーツとネジを一まとめにして段階ごとに区切って保管しておくと分かりやすく中断も容易です。

タイムグラファーを使い動きをチェック

タイムグラファーを使ったチェックは画像ではいい感じの数字が出てしまっていますが、振り角はめいっぱい巻き上げたところでたまたま運よく表示された値です。

このあと文字盤下で計測してみましたが、時計として実用するには厳しい姿勢差でしたので、また時間をみつけて組み直しになります。

長いこと精度を出せないまま放置していた6R15Cは今回のオーバーホールで実用レベルに仕上がると期待していましたが今一つの出来でした。このムーブメントとはまだまだ格闘しなければならずメンテナンスに引きずられる長い付き合いになりそうです。

6R15オーバーホールの流れ

6R15Cで操作系の分解と組み立て【巻き上げ、時刻合わせに係る部分】

6R15Cオーバーホールの主要工程【駆動系パーツの組み立て】 いまココ