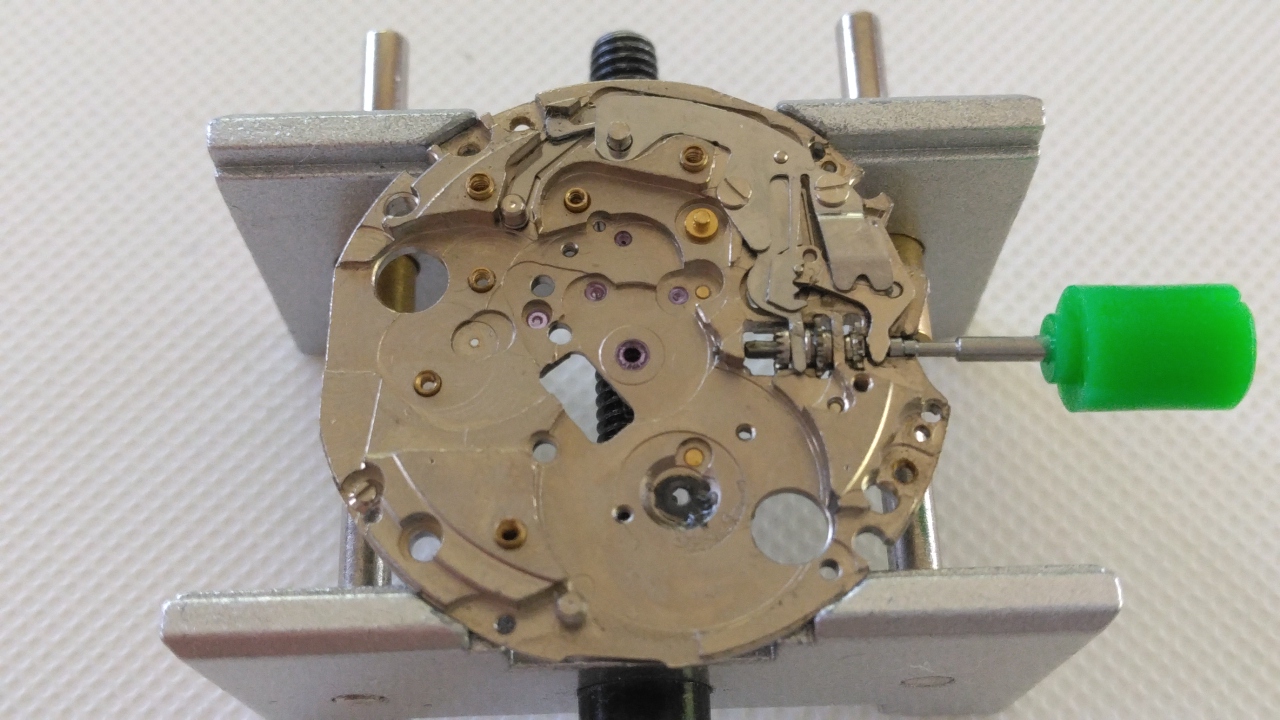

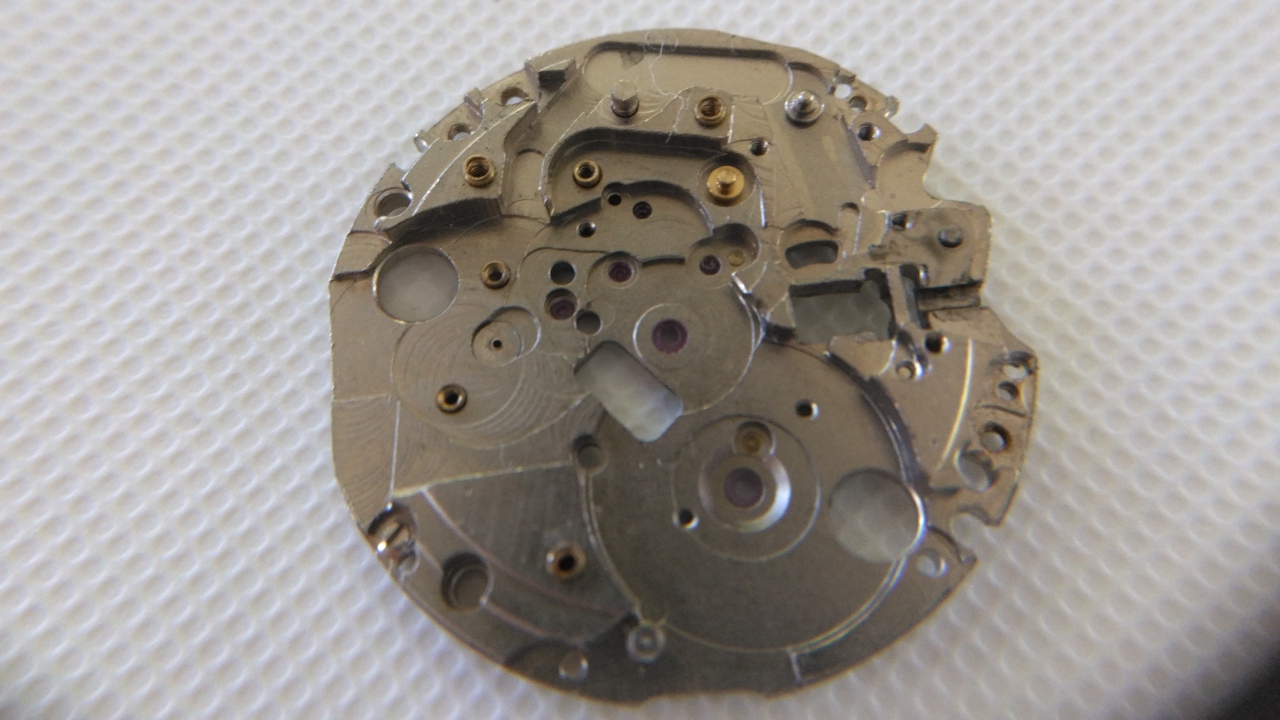

時計の針の動きや動力の伝達に係る部分全ての部品が取り除かれた6R15Cの機械には、まだ巻真や歯車、レバーなんかが残っています。

これらのパーツは精度に直接関わることがなさそうですが、肝心の地板を洗浄する際にこの残りのパーツがあると、これらに必要なオイル洗い流してしまうことになるので、全部最後までバラしてしまうのが理想的というか基本なのでしょう。

日付の早送りに係る歯車の取り外し

最初に地板の文字盤側を上にして巻真が通っている付近に見える2本のネジを外してプレートを外します。

この下に歯車が2つ入っているので取り除きます。

なお、ここにある歯車は油の量が十分であれば外した薄いプレートの裏に張り付いて来るので無くさないように注意です。

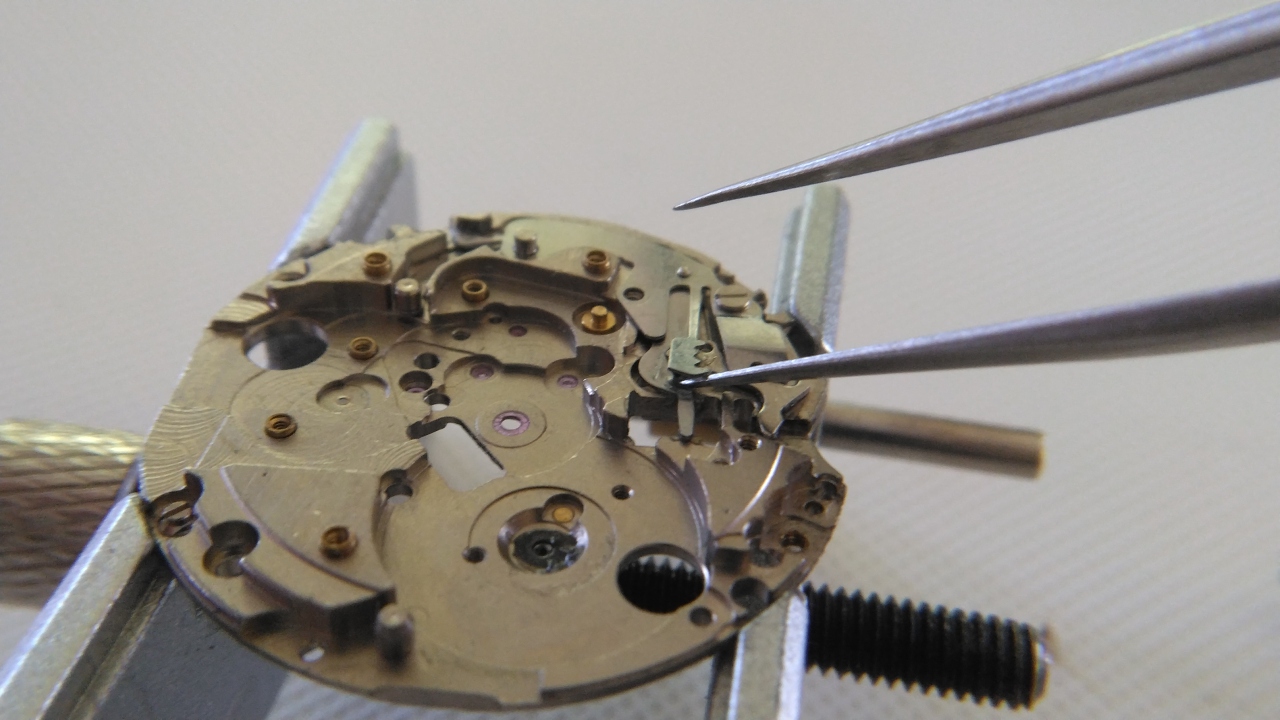

テンプの受石まで外した文字盤側

これで文字盤側には何も残っていない状態になりますが、テンプの石も外してから地板を洗いたいときは石も外してしまいます。

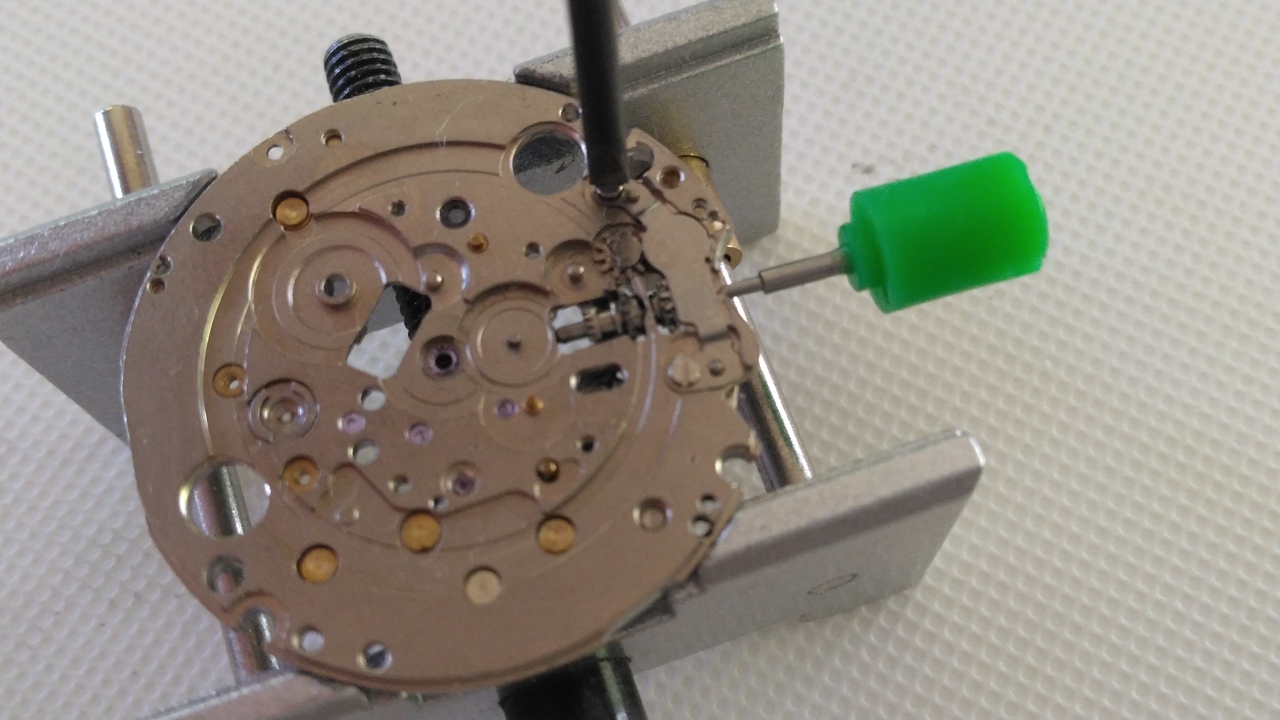

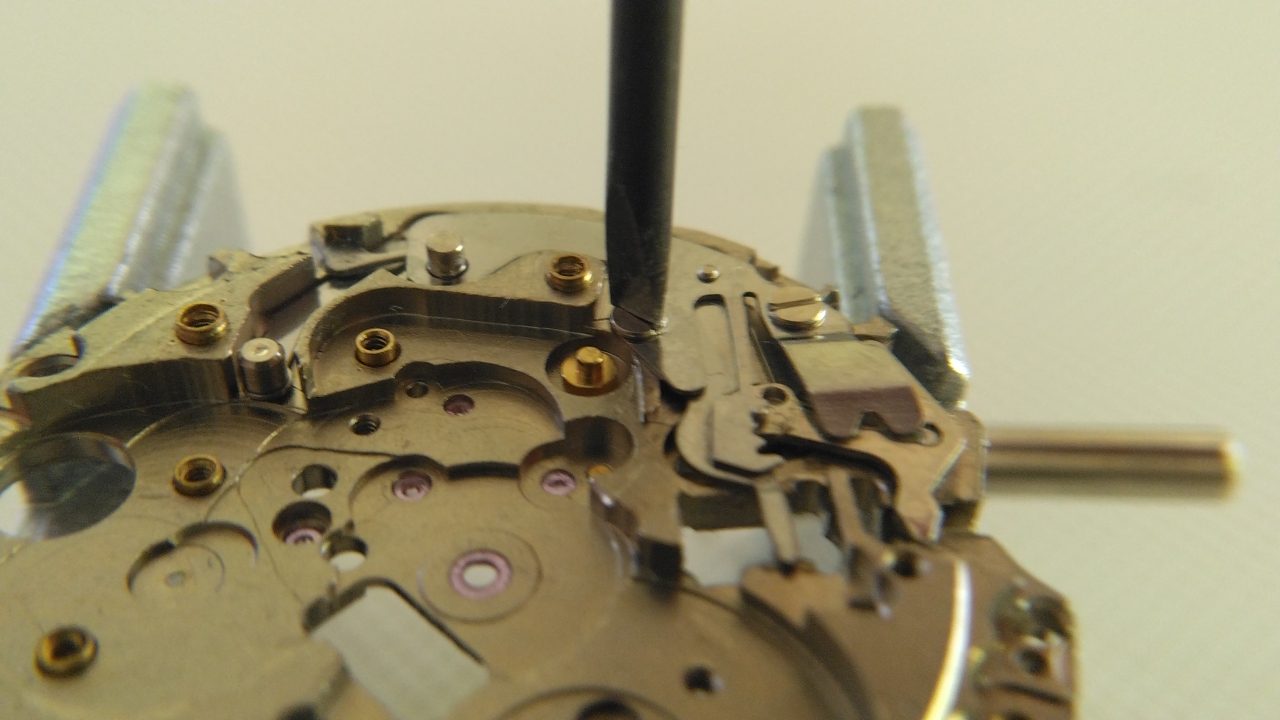

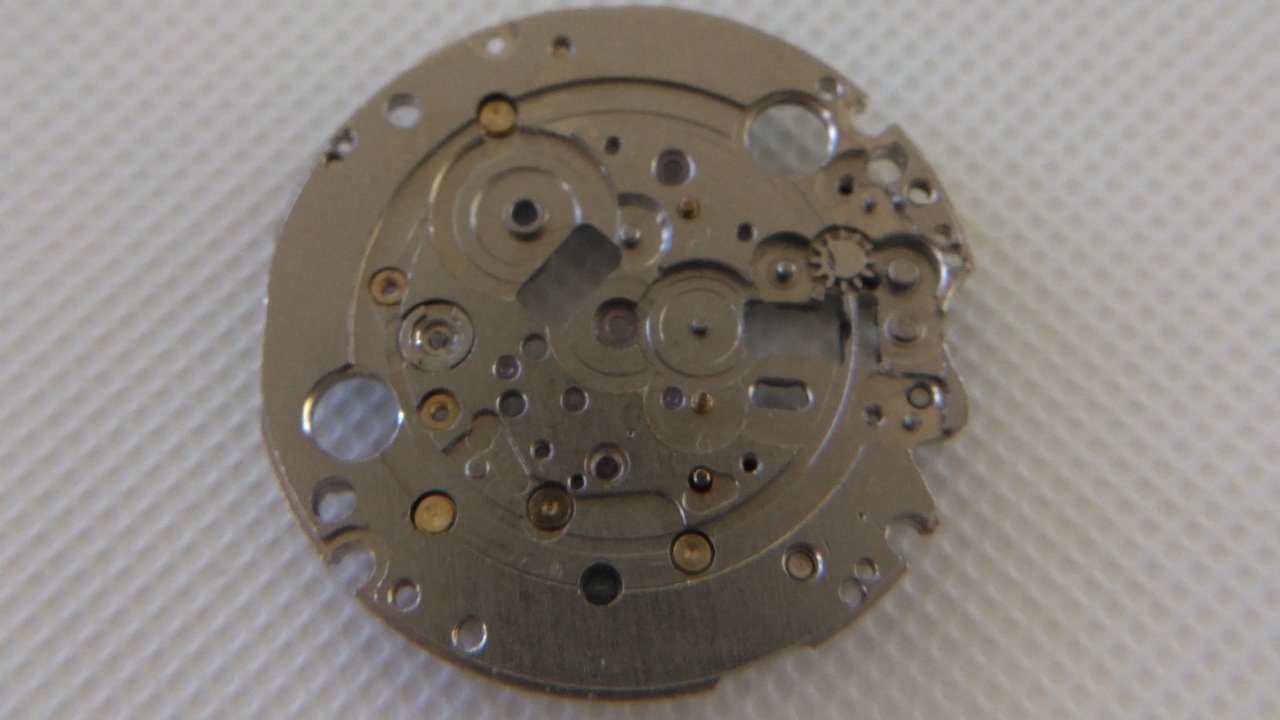

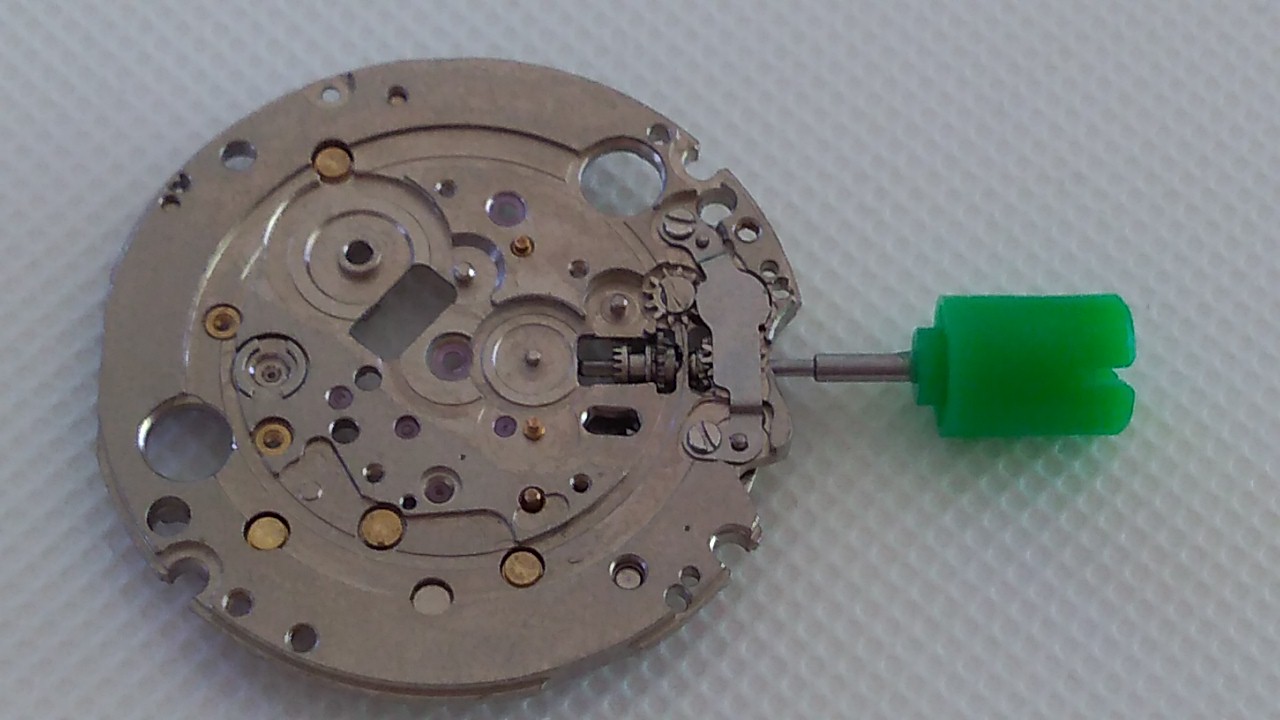

巻真を抜く

文字盤側が終わったら表を向けて、オシドリを押しながら巻真を外します。

ここで巻真を抜くとき、自分はツヅミ車などが転がらないよう機械台から外して指で押さえながら抜いた後にすぐ歯車3つを刺して保管しています。

このパーツ類も洗浄したいときは、並びも忘れずに写真に撮っておいた方が良いでしょう。

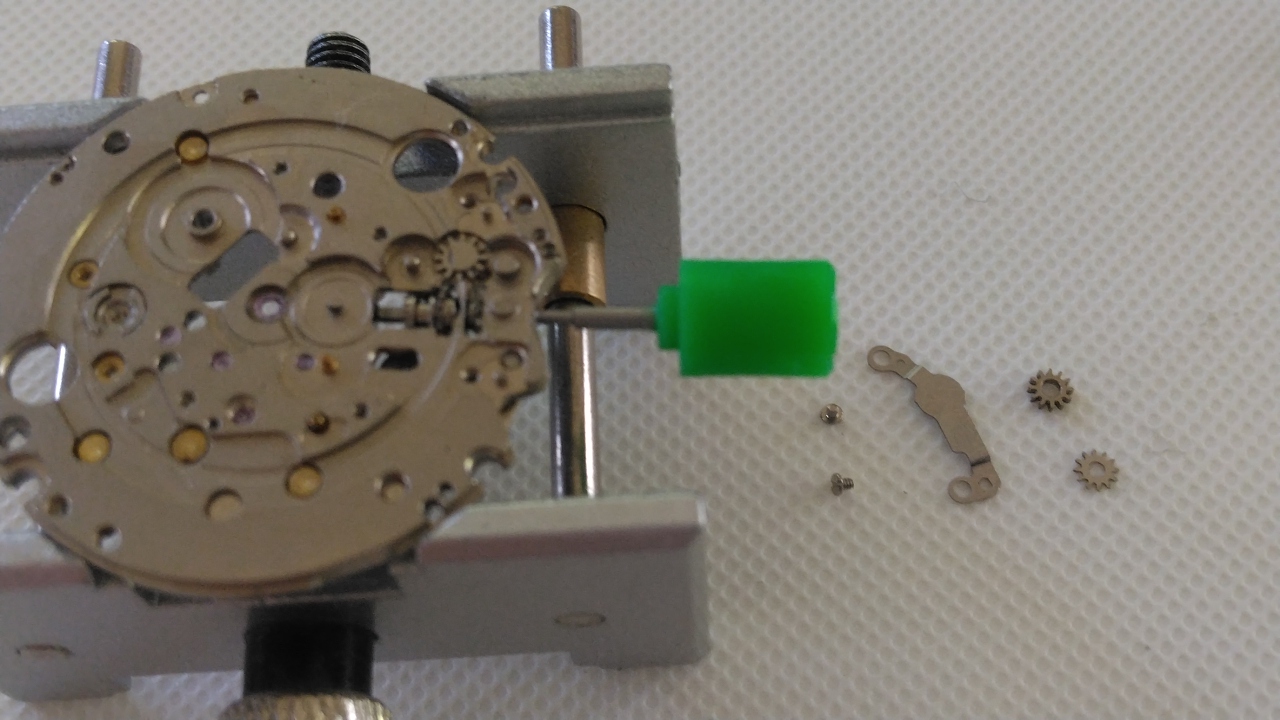

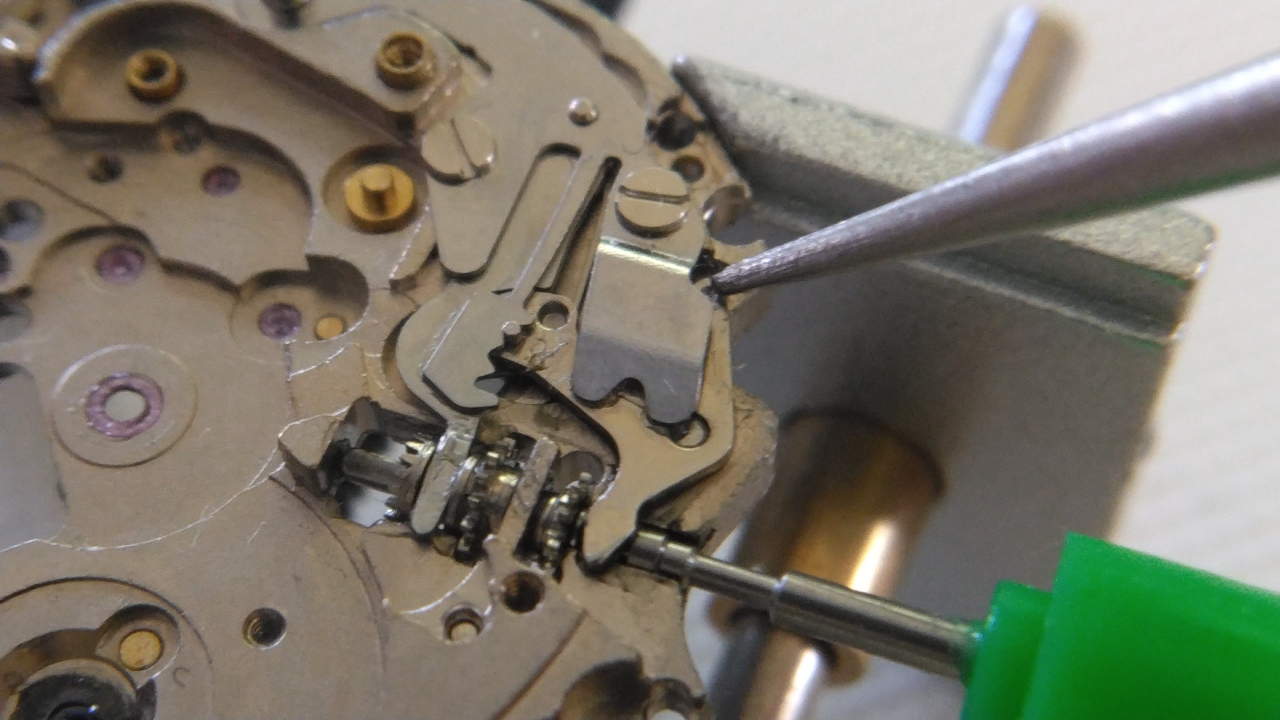

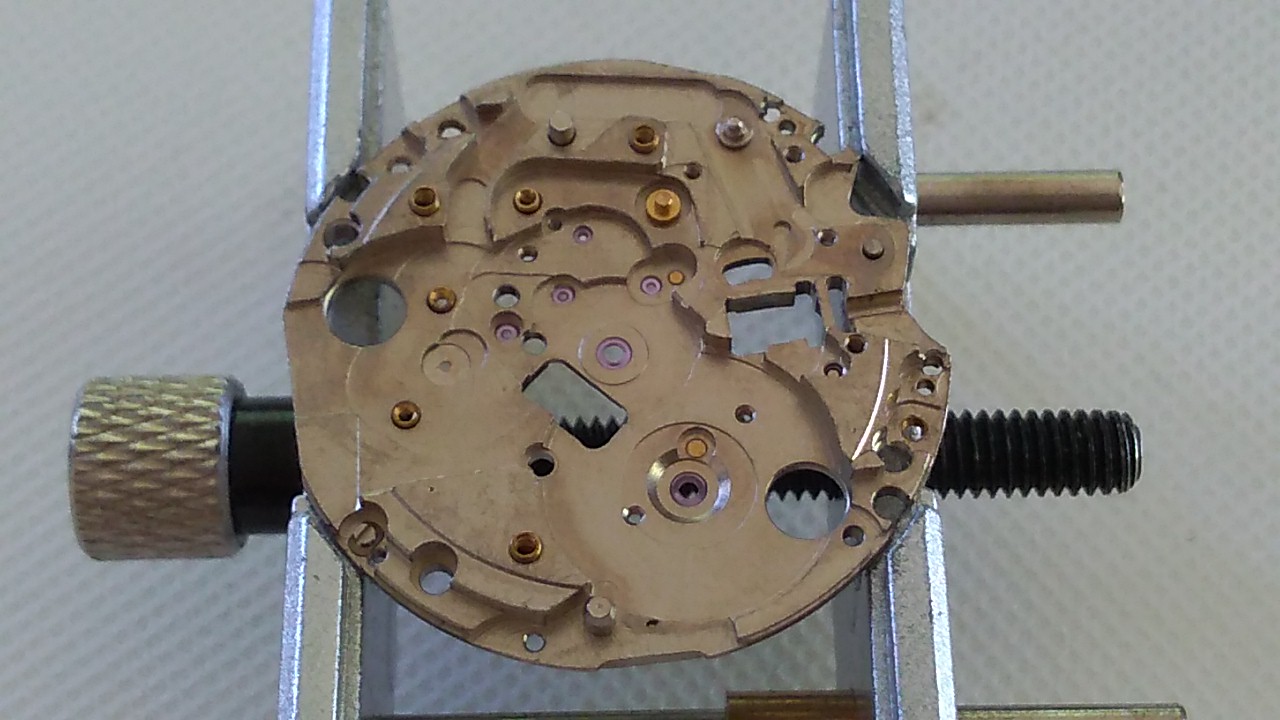

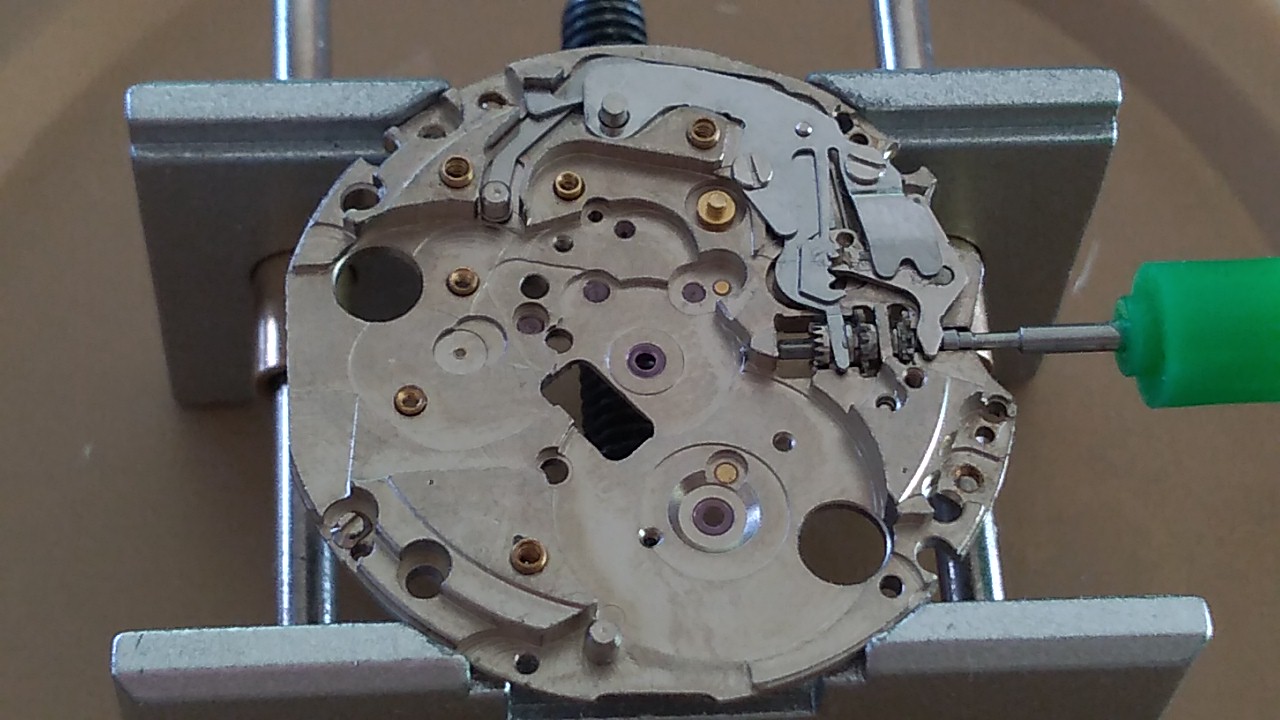

かんぬき周りの部品の取り外し

ここまで来れば残りはネジ2本を含めて6点のパーツの取り外しです。

パーツにテンションがかかっている部分がある

ネジ2本を取り外したあと上から被さっている順に取り外していきますが、一番下のテンプ規正レバー以外の切り替え機構には互いを押す形でテンションがかかっているので弾かないよう指で押さえながら外したほうが良さそうです。

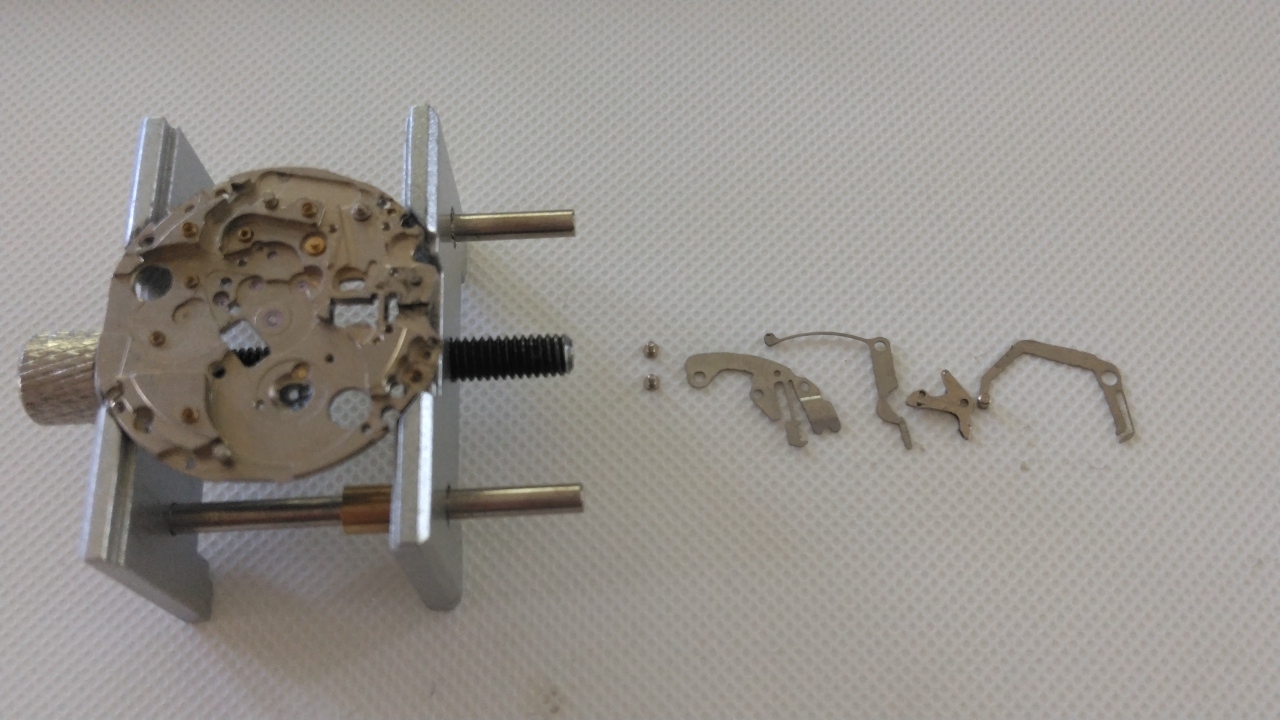

ここまでで地板から全てのパーツが取り除かれたことになります。

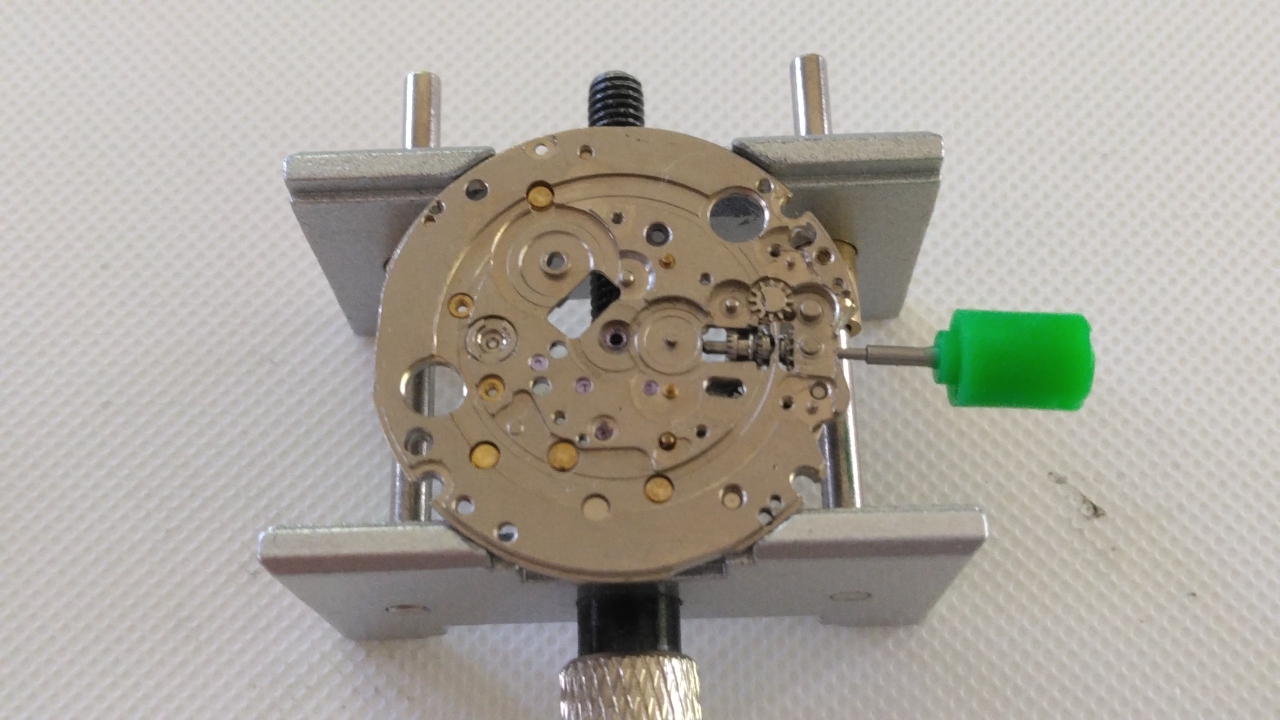

すべて分解できた6R15C

文字盤側

あとはベンジンにでも浸して優しくハケ洗いします。

汚れを洗い落とした地板

今回の一連の流れでは、ここが折り返し地点で以降は組み立ての手順に移ります。

洗浄後の組み立て

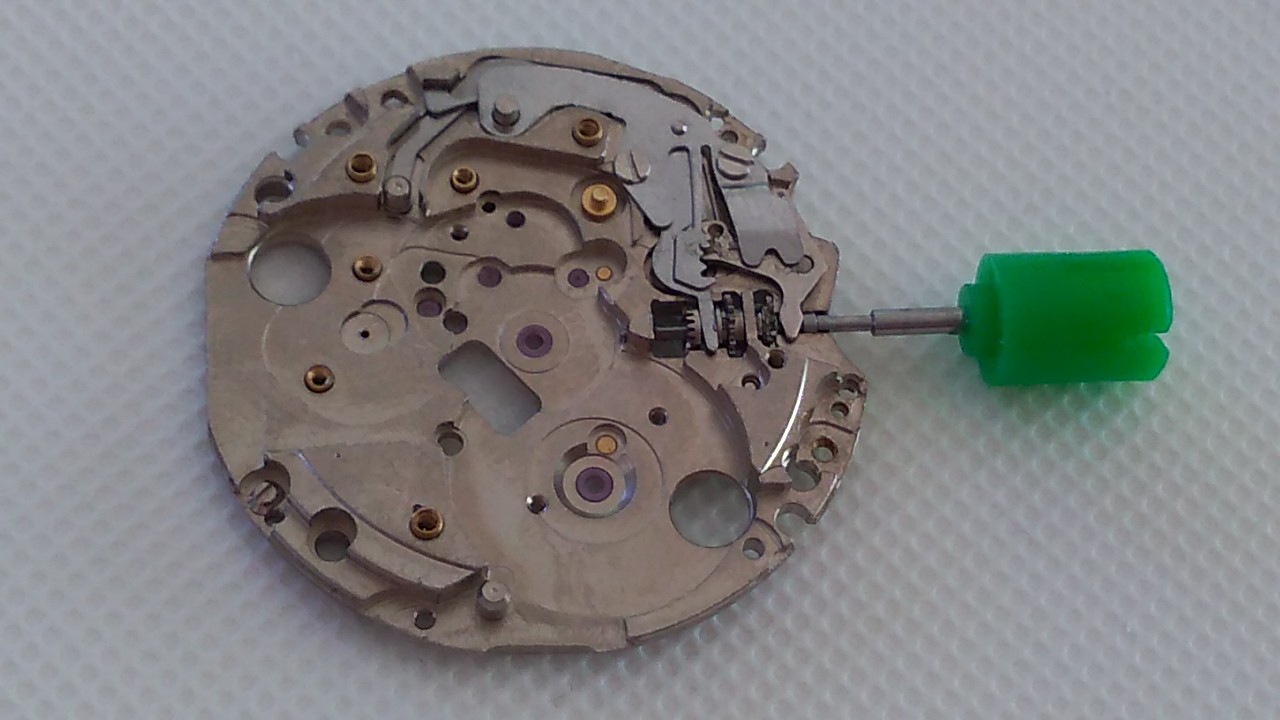

右から順に重ねていく

洗浄後の組立ては外した時と逆の手順になります。

なお、巻真を差し込むときは機械台から外した方がやりやすいかと思います。完璧を目指していろいろ丁寧にやろうとすると部品が転がって大変かもしれません。

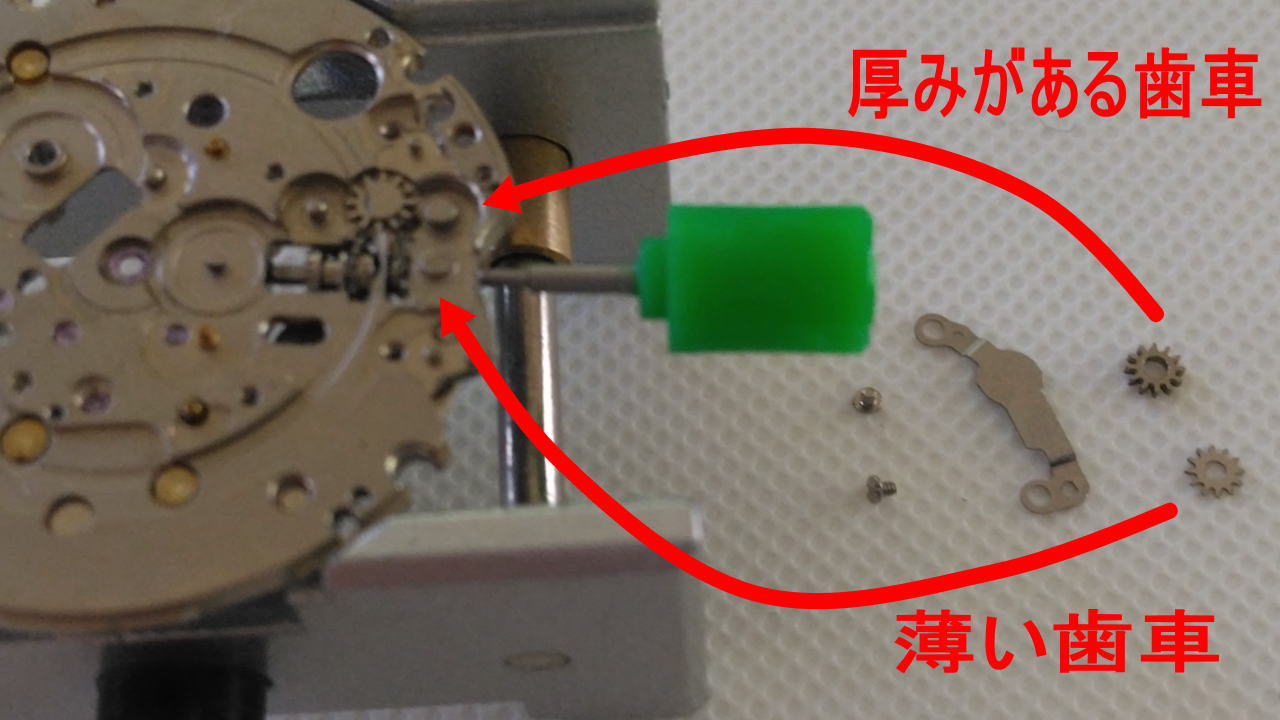

日付早送り用の伝え車は画像のように巻真を右に向けた状態では、厚みがあるほうが上、薄い歯車が下(丁度巻真貫通部分に乗せる位置)になります。

元通りに組立が出来たら、リュウズ操作で巻き上げ、時刻送り、日付の早送りの動作と規正レバーの動きを一通りチェックしておきましょう。

必要だが退屈な操作系の分解と組み立て

組み立てが済んだ操作系

当サイトでは、時計の機械の説明に「駆動系」や「操作系」という独自の用語を使うことにしました。

どこかの資料や専門サイトで定義された用語ではありませんが、ETAなども含め手を出しやすい人気のムーブメントでは、これらの機構を明確に区別することができて、限られた時間の中で「趣味の時計いじり」を楽しむにあたっては、これらは明確に差別化したほうが理解しやすいかと思います。

今回取り上げた操作系の分解は、主に地板の洗浄が目的で外したパーツは多少古い油が残っていようが動作にそれほど支障を起こしにくい部分です。

それでも、ここの説明を端折ってしまうのは、同じ趣味を持つ方に不案内なことになると判断し取り上げてみました。

6R15オーバーホールの流れ

6R15Cで操作系の分解と組み立て【巻き上げ、時刻合わせに係る部分】 いまココ