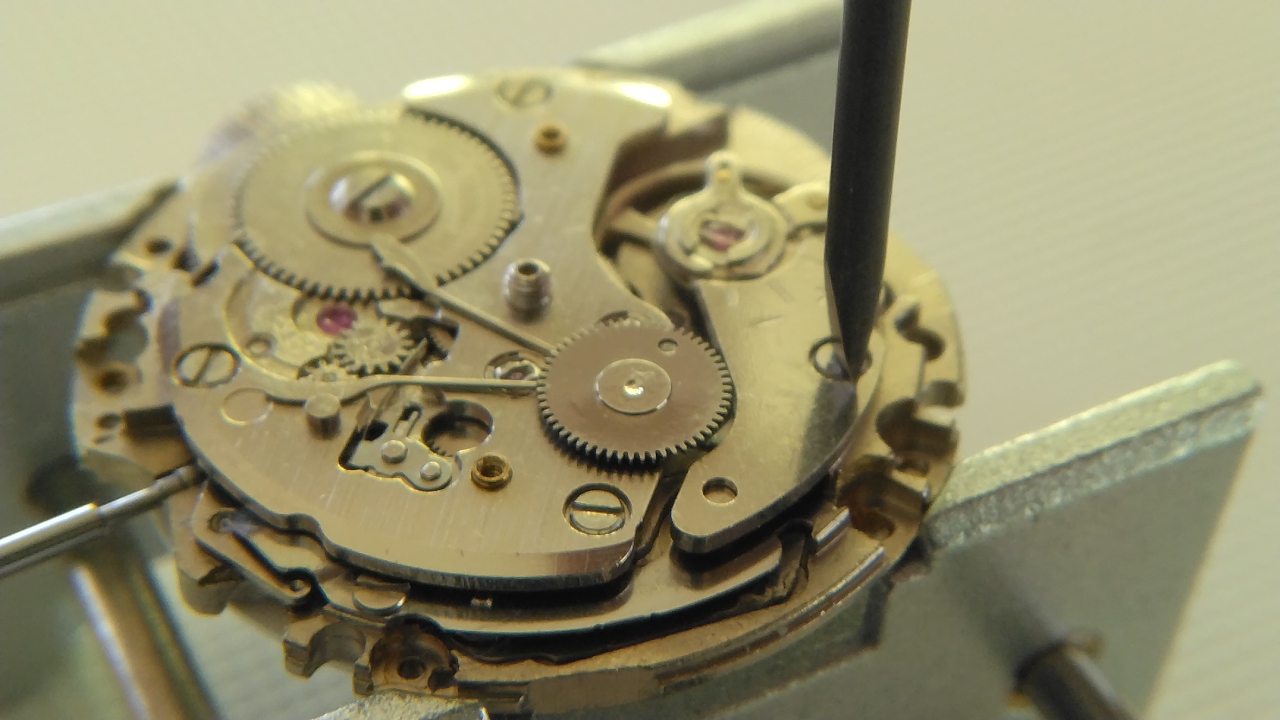

6R15Cの分解は前回解説した手順で文字盤側にあるパーツの取り外しが済んだ状態で表を向けメインの駆動系パーツの分解に移ります。

ここでは、ゼンマイに残っている動力を先に解放してから中心部分の2番車の取り外しまで進めます。

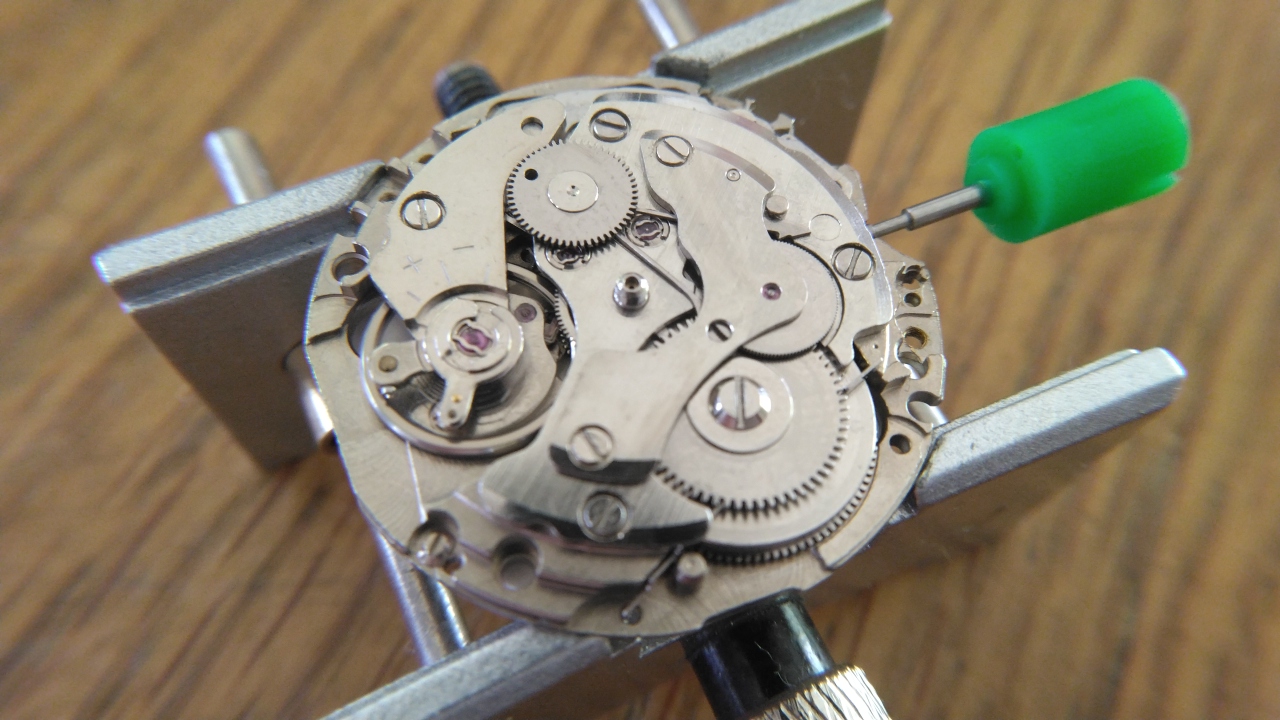

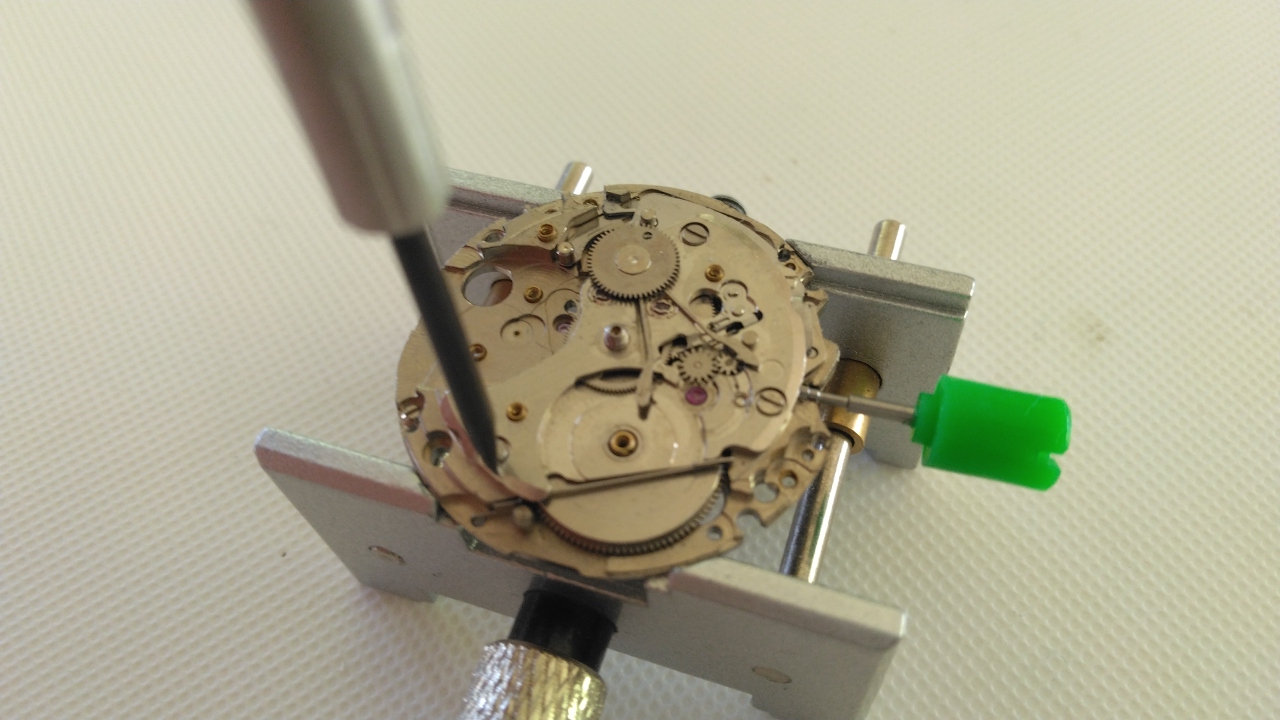

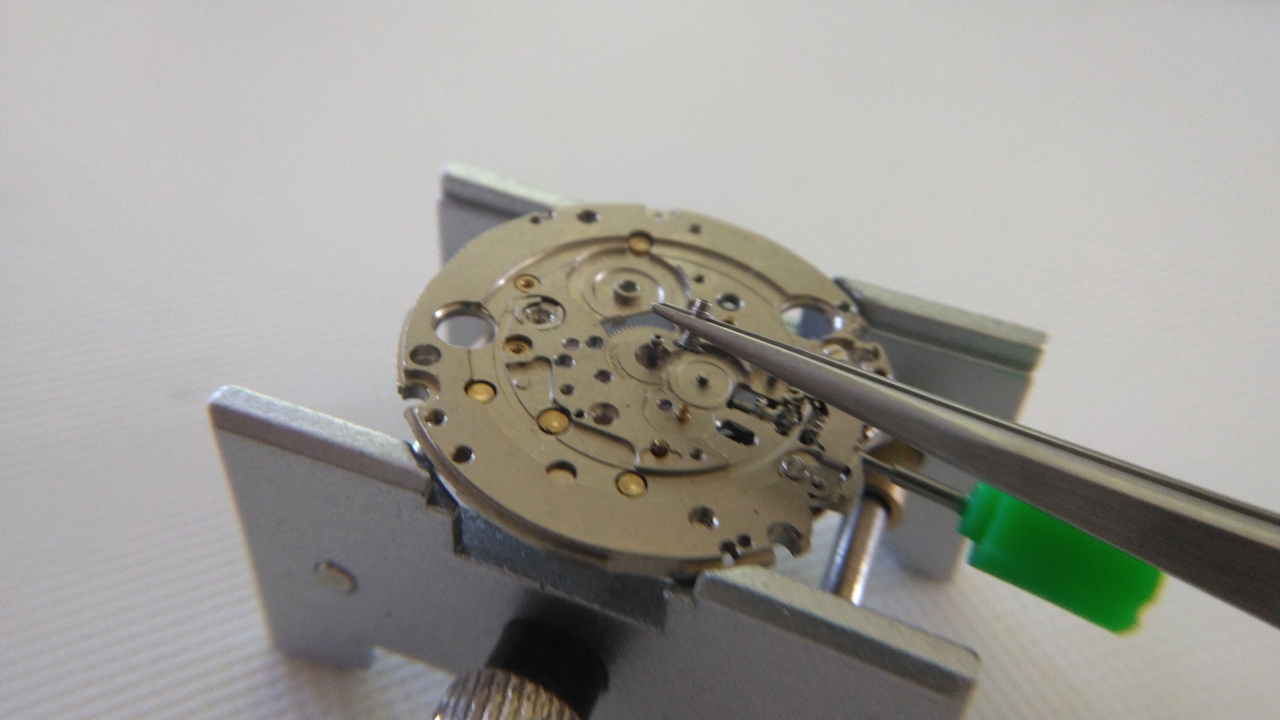

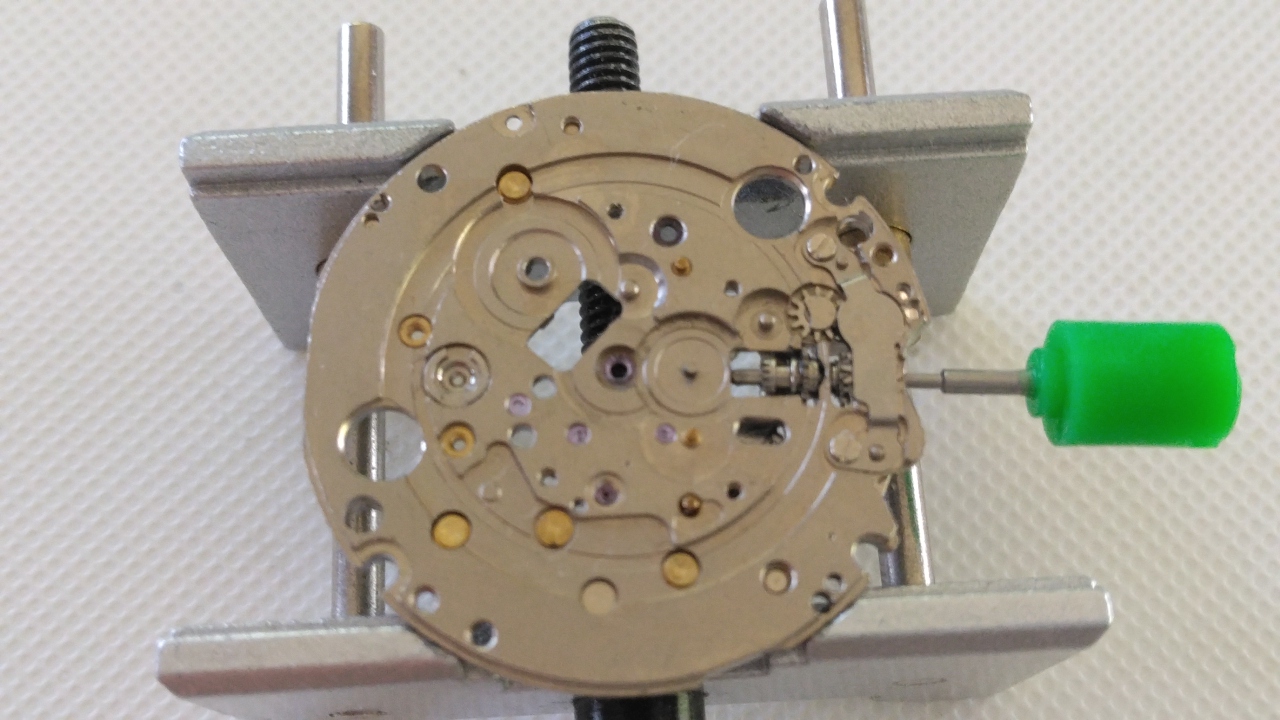

メインとなる機械部分を分解

画像の6R15Cはすでにローターが外されていますが、ローターは裏蓋を開けてすぐ外してしまったほうが邪魔にならなく、かつ機械も痛めにくいでしょう。

ここから先は時計の動作に係る部分ですので、組立の際の迷いを少なくするため写真を撮りながらの作業がおすすめです。

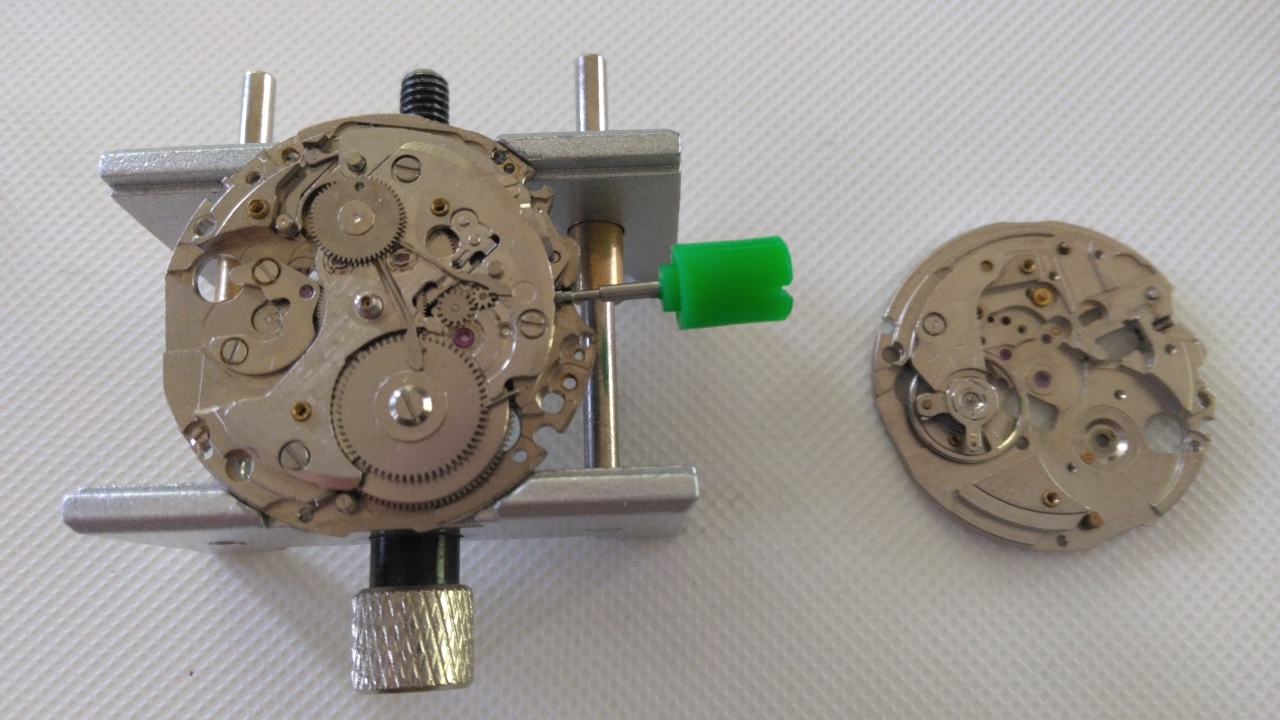

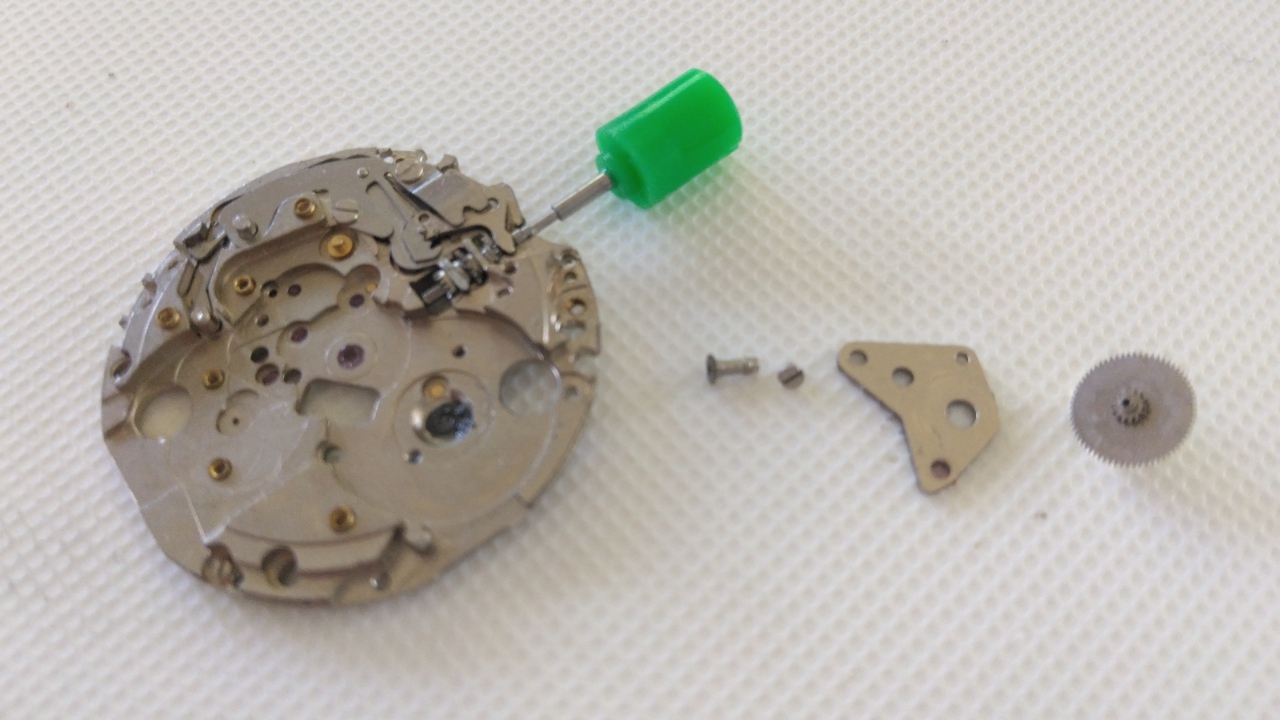

自動巻き輪列受けの取り外し

最初に一番手前に見える「自動巻き輪列受」のネジ2本をはずします。

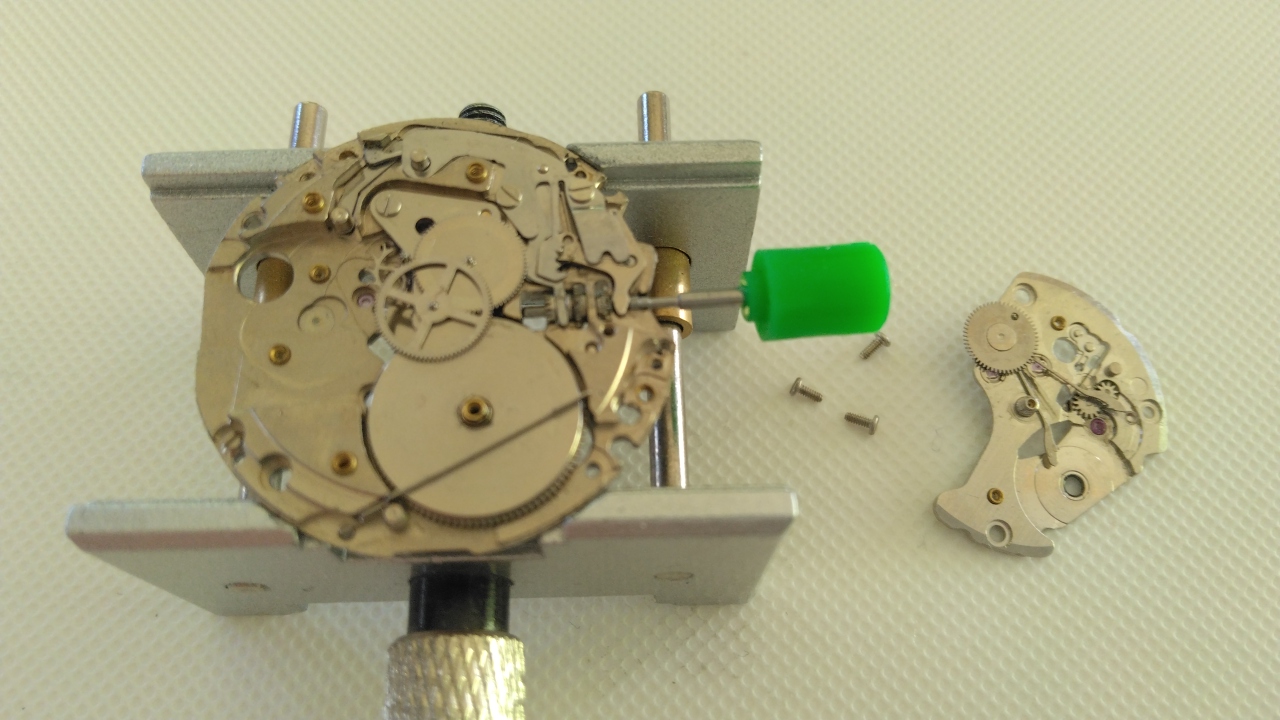

プレートを外すと中の歯車が取り出せるので外します。

この状態で自動巻きも手巻きも両方利かなくなるのでゼンマイを解放できます。

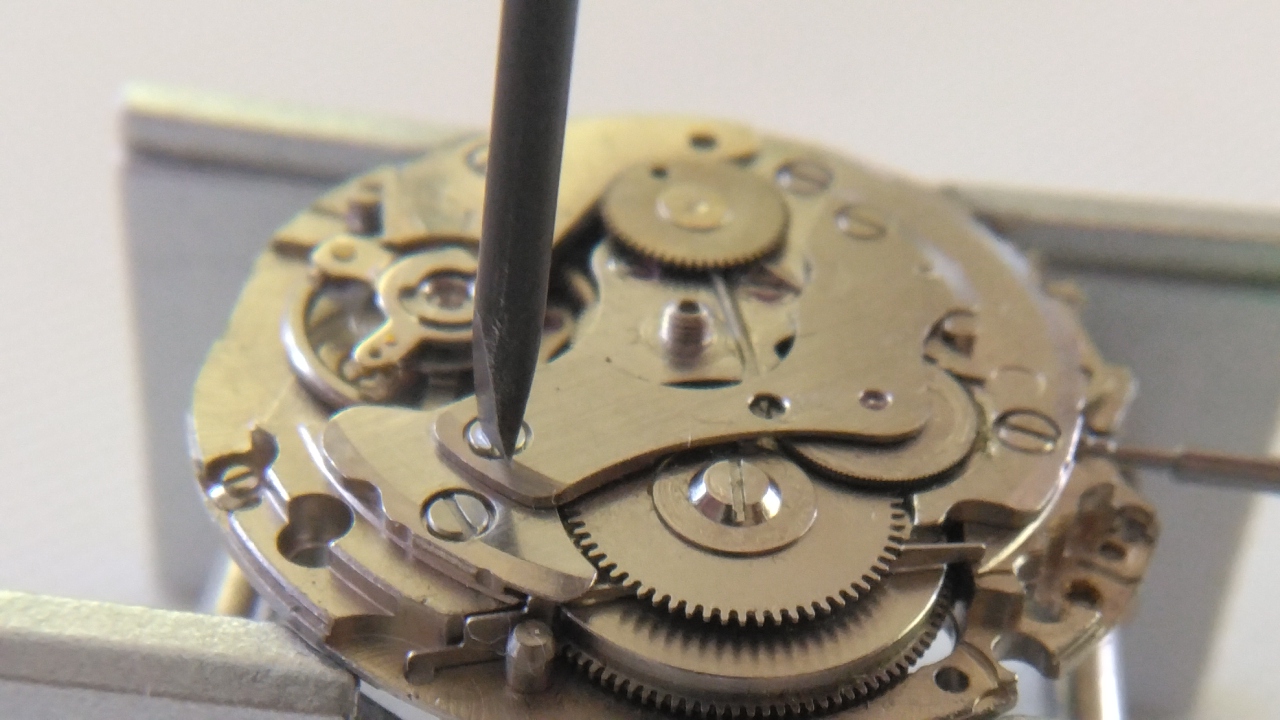

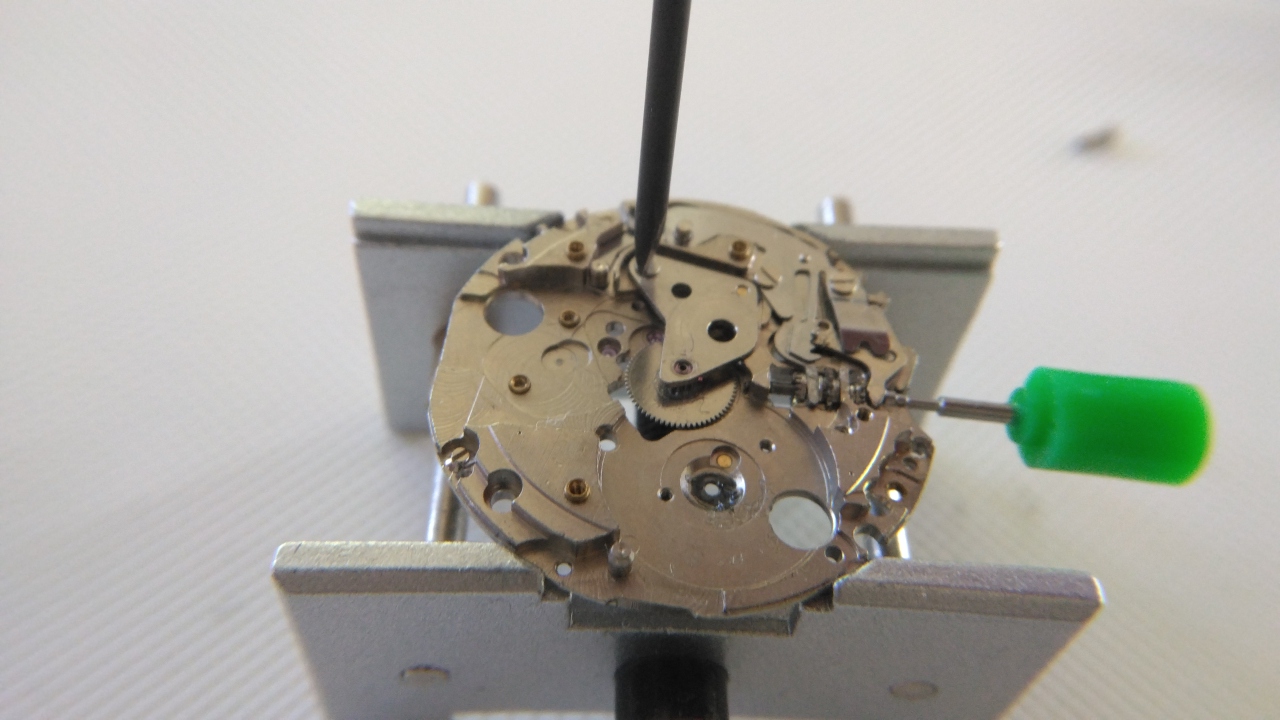

主ゼンマイの解放

角穴車のネジをドライバーで押さえながらコハゼを手前に引くと角穴車を左回転に回せるので、この要領でゆっくりドライバーを左に回しながら香箱車のゼンマイに残っているテンションを解放します。

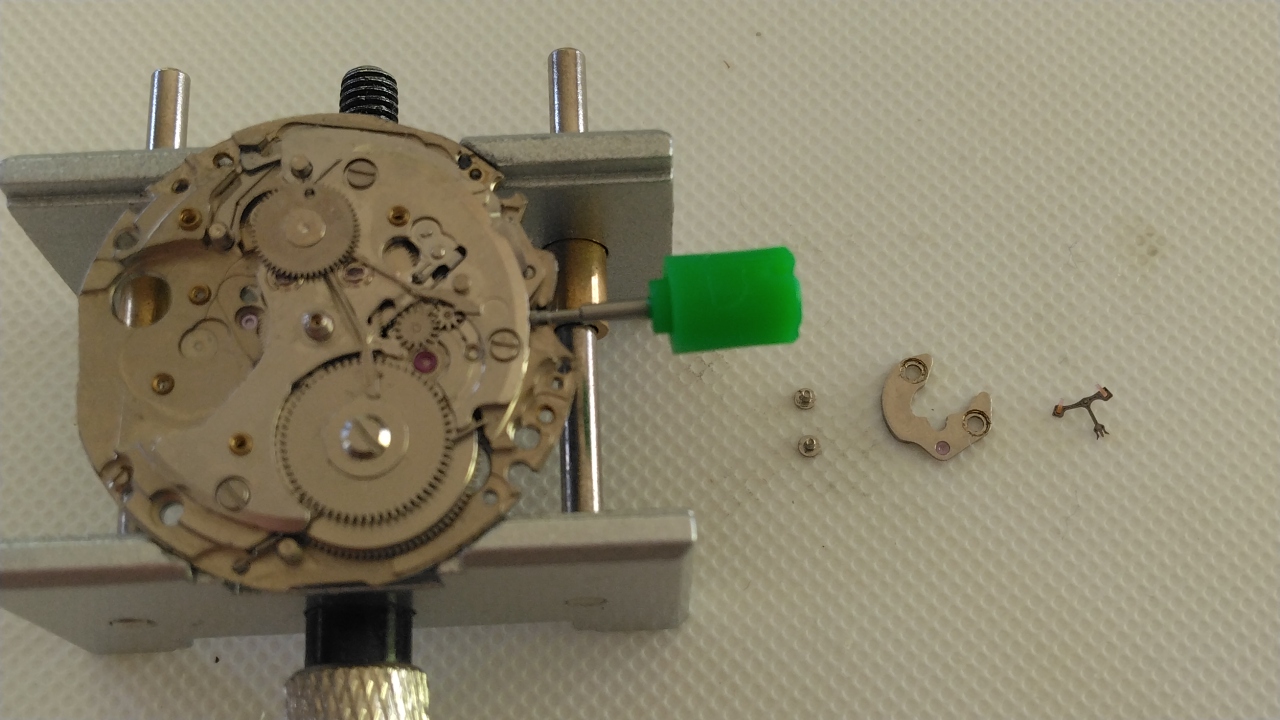

テンプを外して保管

続いて、テンプ受のネジを外してテンプを慎重に取り外します。

画像では7S26A用のテンプが入っていますが、このテンプは組み立て時に6R15Cのものへ戻すことにしています。

取り外したテンプは7S26Aの地板へセットし軽くネジを締めて保管します。

6R15のテンプなら保管用に使う地板はNH35のものでも大丈夫かと思いますが念のためネジは強く締めない方が良いでしょう。

オーバーホール用に予備の地板を用意するのは難しいですが、逆に素人が趣味で手を着けるにはここまで慎重に扱うべきパーツかと考えます。

アンクルの取り外し

アンクル受を固定している2本のネジを外しアンクル受とアンクルを外します。

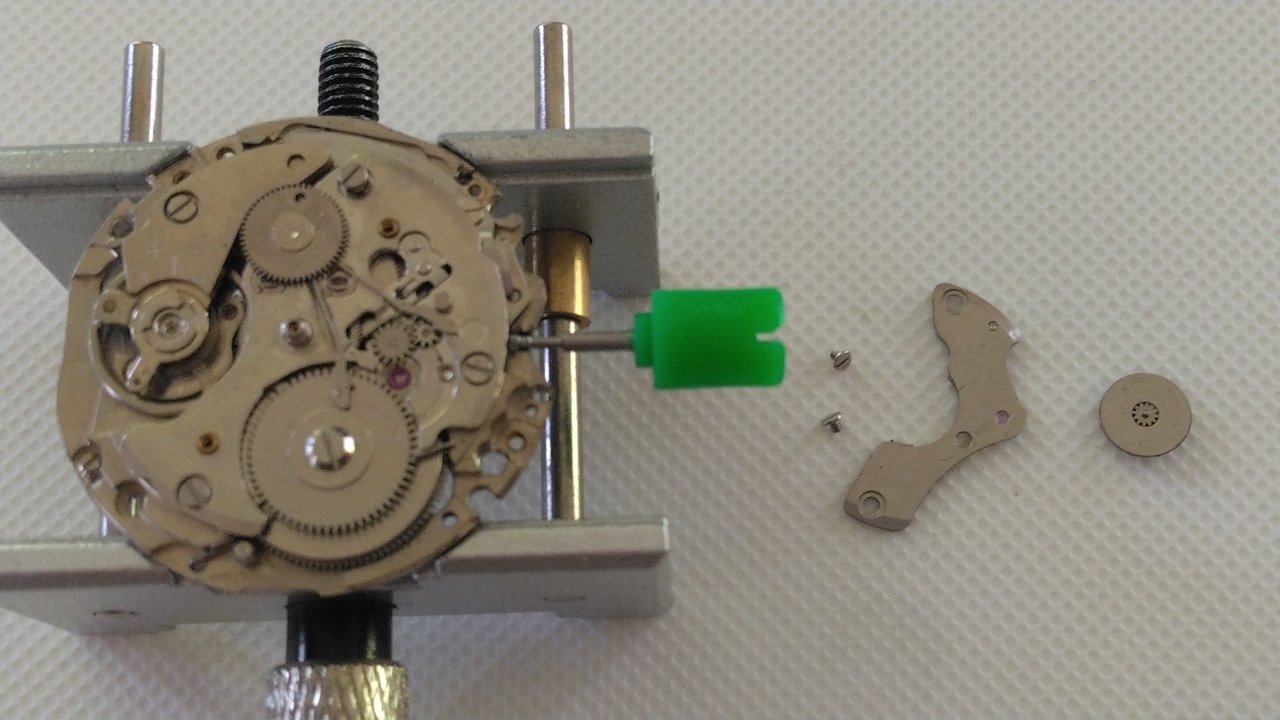

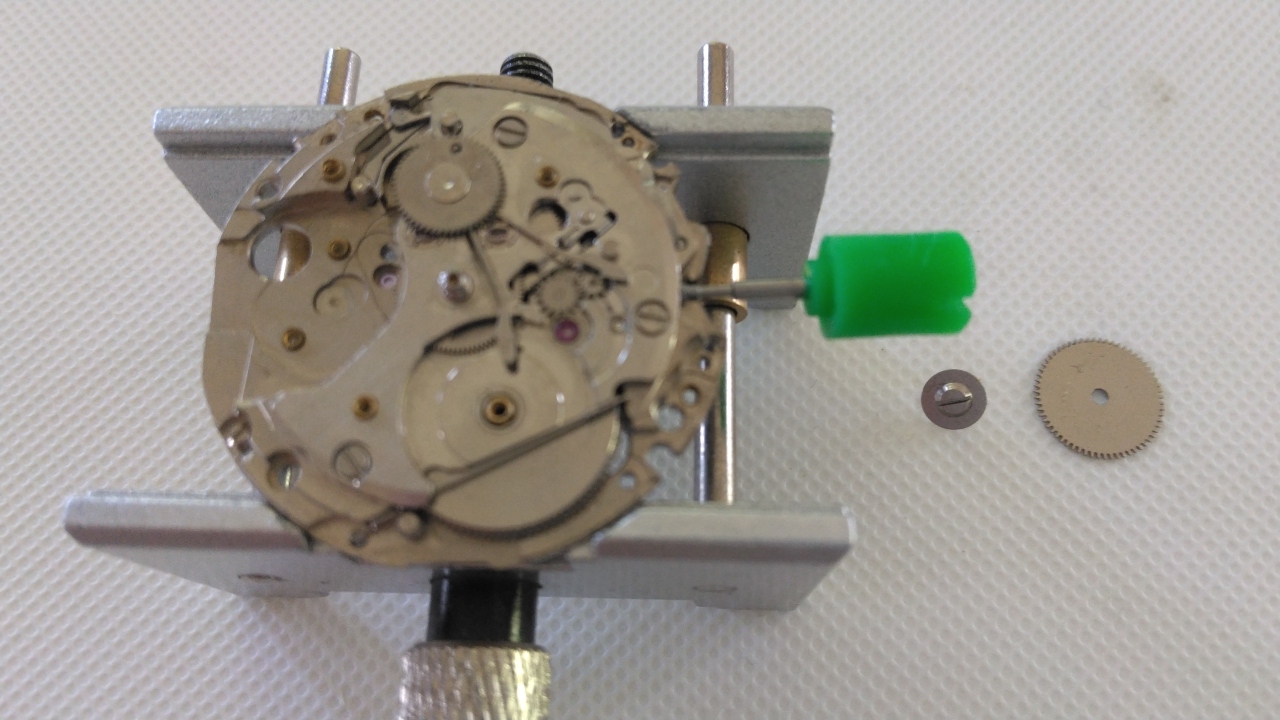

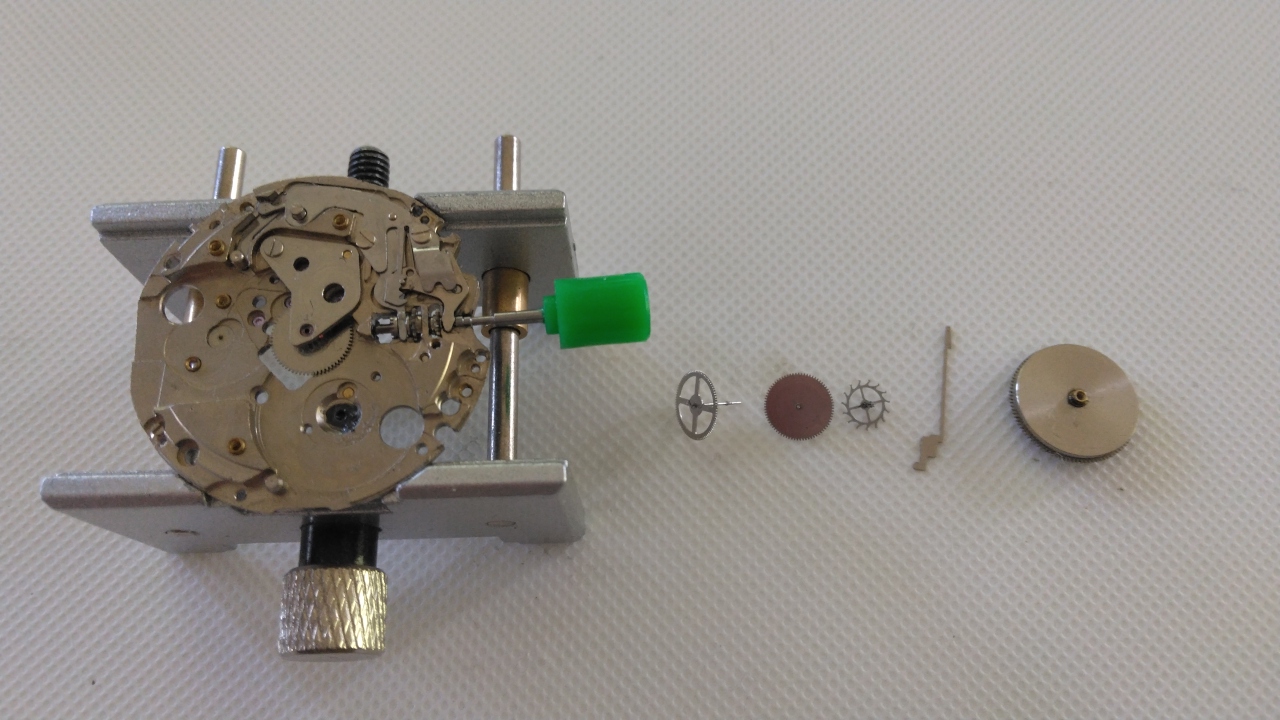

角穴車の取り外し

ゼンマイの動力が解放でき嚙み合っていたアンクルも取り外せたらたら歯車を押さえてネジをはずし、角穴車を取り外します。

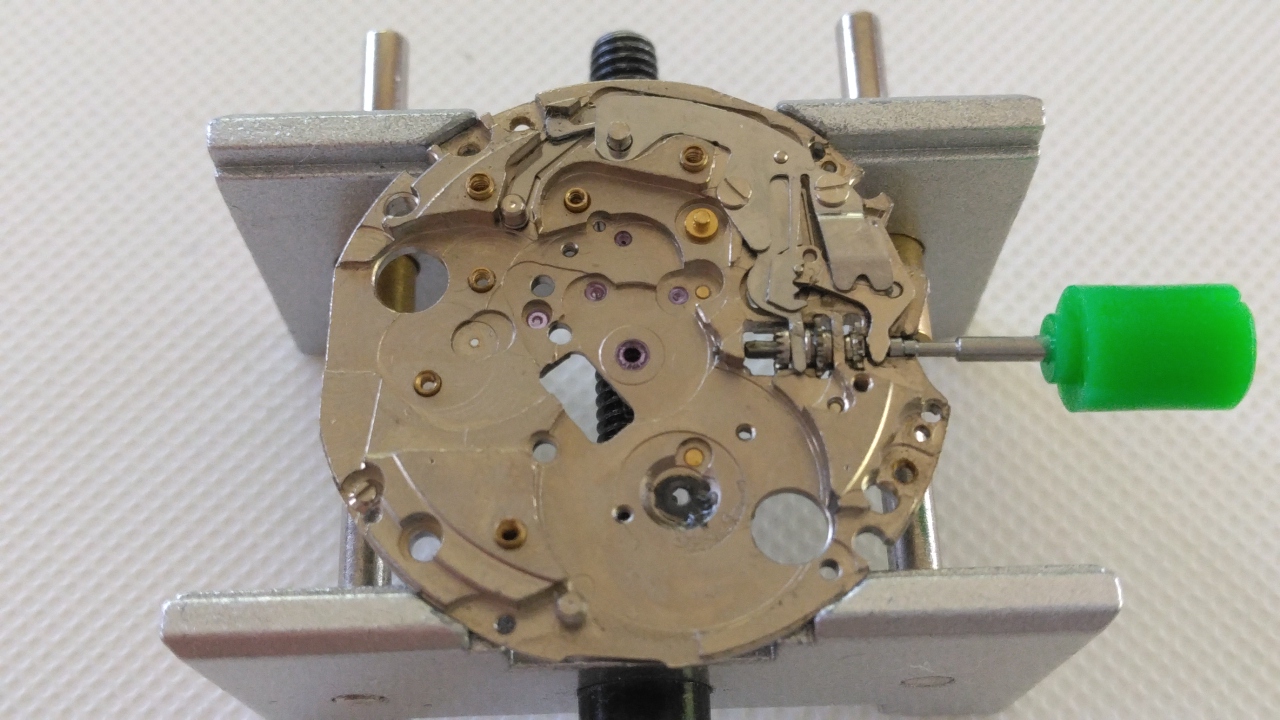

1番受の取り外し

ここから機械式時計の中枢部分とも言えそうな輪列に手を着けるわけですが、時計のオーバーホールに慣れていない場合はここを分解する前に「ザラ回し」をして分解前の感触を知っておくと良いかもしれません。

この輪列の動きのチェックは組み立ての時に分解前との違いを判断するため分かっていたほうが良いと思うのですが、動画サイトなどを頼りにすると一気にバラしてしまいがち。

作業に余裕があるなら香箱車を軽くつついてガンギ車までの回転具合を確認しておきたいところです。

ここの分解は受ネジ3本を外します。

受板が外せたら中の歯車の配置を自分で再現できるよう写真に撮っておきます。

分解ではここから2番車までの工程、組立では2番車から1番受を組むまでがOHの肝かと自分では考えています。

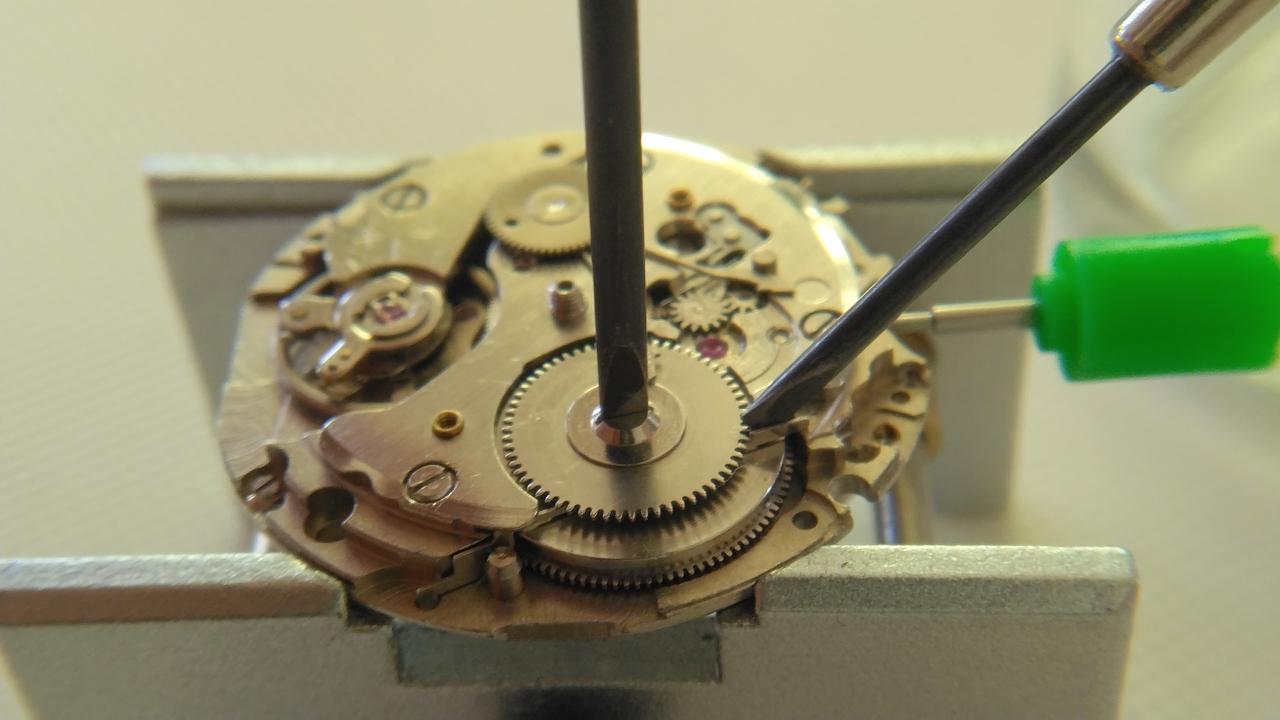

2番受の取り外し

2番受けを取り外す前に、一度文字盤側を向けて2番車にハマっている筒カナを真上に引き抜きます。

筒カナを抜いたら表に戻して残りのネジ1本を緩め2番受を取り外します。

あとは地板の中心に残っている2番車を外します。

ここまでの工程で時計の運針、特に精度に係る分解は終了です。

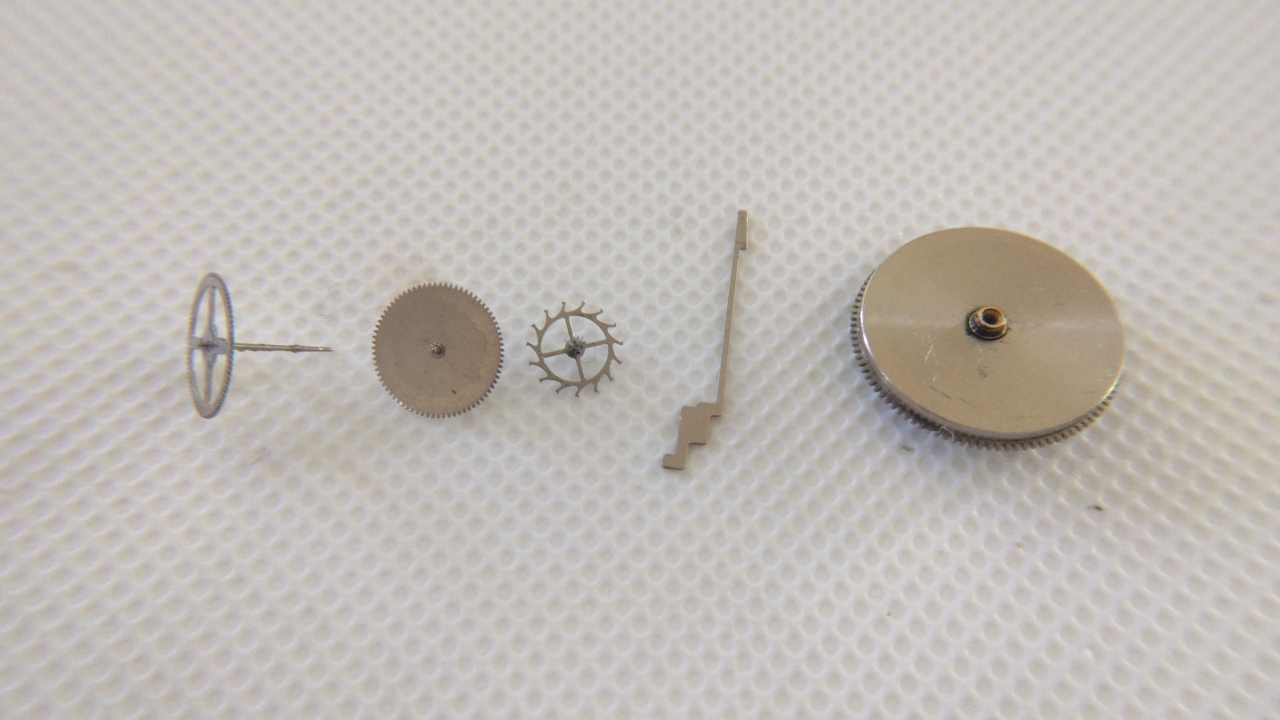

地板を洗うため残りもすべて分解

駆動系のパーツが取り除かれた6R15C

今回の作業でムーブメントの中核的な部分のパーツは取り外すことができましたが、肝心の地板を洗浄するためにはまだパーツが残っています。

文字盤側

時計の専門知識はなくても機械に詳しい方なら気がつくと思いますが、残りのパーツは時計の精度には直接影響がない部分です。

6R15Cのオーバーホール手順は基本的な部分ではNH35Aと違いがありません。特に現時点で地板に残っているパーツは型番まで共通?と思っても良いくらい形状が似ていますが油断するとピンセットで弾いてしまうので気は抜けません。

今回手がけた工程で扱ったパーツは、物によっては入手に手間がかかり高価なのと部品取り用の機械も4R35と違い簡単に探せないのが6R15C扱う際の難点です。

6R15オーバーホールの流れ

6R15Cでメインの駆動系パーツを分解 いまココ